我的性格和兴趣,都决定我不适合做斗士,要我做的话,我也可以做。知识分子应该按照自己的性情来做选择,哪种知识分子都是不能缺的。

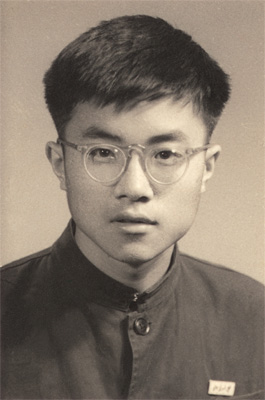

中国大陆当代作家中,周国平是独树一帜的。他不仅凭借一手清新明快的“哲学散文”独步天下,也总与现实世界刻意保持着距离,这个距离进可观世相万物,退可独在小楼成一统。

他留给外界的印象,总是温婉而独立,似乎从不属于任何学者或作家圈子,也不是站在舆论潮头疾言厉色的呐喊者;他既不是频繁出入各种高端会议的学术明星,更不是呼朋引伴的社会活动家。你很少能在公共场合见到他的身影,但他的文章总会时常跳跃到你面前。

这种自动的跳跃,不会让人有压迫感或不适。他的文章不说教,不训诫,不矫揉,不暴戾,总是娓娓道来,自然地流淌,润物无声。细腻柔美的文字底下,暗藏着搅动灵魂的力量,这种力量一旦开启,你就会对它着迷上瘾。

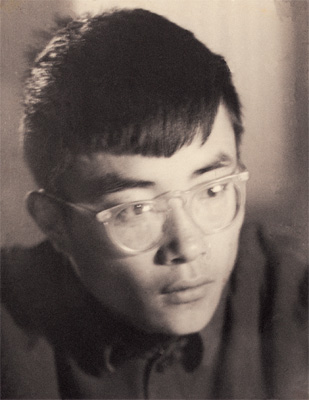

周国平是哲学科班出身,1962年进入北大哲学系。1966年,北大哲学系党总支书记聂元梓与本系六位教师,贴出了后来被批注“炮打司令部”的第一张大字报,成为文革的风向标。周国平亲历了疯狂年代,不可避免地被裹挟其中。

他不善交际,性格敏感而脆弱,再加上思想上的独立追求,他对政治狂飙总是保持着相对冷静的态度。他也曾力图参与其中,但总是或主动或被动地处于边缘。当然,这反而成就了他。

周国平的哲学道路是从枯燥无物的苏联哲学开始,但很快将其抛弃并转向尼采,他在1980年代翻译和撰写的尼采著作,成为畅销、长销作品,为他带来最初的名声。此后与甘阳、徐友渔、陈嘉映等人一起创办的“文学:中国与世界”编委会,成为当时声名显赫的“文化山头”之一。

他一手写哲学,一手写散文,再将两者完美地结合在一起,变成风格鲜明的周式哲理散文,俘获了几代人心。其受欢迎的程度,只要看看他的书被不断再版,不断精编重编,不断被选入语文教材和散文集萃,以及每次他出场的讲座,听众总是提前排出几十米的队伍,就能明白这位独行者的号召力。

2014年,他出版了演讲集《幸福的哲学》与《人文精神的哲学思考》。2015年5月,散文随感集《觉醒的力量》与《人生不较劲》出版了,谈论的主题仍然直指世界与人生的根本性问题,生与死、灵与肉、瞬间与永恒、现世与超越,探索着现代人精神生活的普遍困境。

年届七旬的他仍然高产,我问他关于作家的生理年龄与创作生命的问题,他说艺术家或者哲学家是相对超越年龄的,只要思考是敏锐的、创作热情是高涨的,心态就是年轻的。虽然没有人能摆脱年龄的限制,都会走向衰弱,但他依然会按照自己的计划阅读和求索。

凤凰周刊:你是1962年进北大哲学系,当时哲学跟政治关系非常紧密,北大哲学系是意识形态的重镇,跟北京市委及中央有直接联系,文革第一张大字报就是北大哲学系老师贴出来的。能否谈谈你上学时的情景?

周国平:我进北大的时候,正值中苏论战的高峰,政治气氛异常紧张,北大哲学系是北京市政府定的“典型”,长期派人蹲点,大部分学生的政治热情都非常高。那时,中央不断发表评论文章,文章会在校园广播,许多人聚在高音喇叭下听。我当时感觉自己像个局外人,觉得他们很可笑,不知为什么要这么热情。

当时报考哲学系的学生主要分两种,一种是理工科成绩比较差,考理工科没希望,只能报考文科,就选择了哲学系;另一种是在中学时期当学生干部,他们觉得哲学系的培养目标是从政,哲学系毕业后能当干部,后来的确有很多人当了干部。

我的情况不一样:一方面我的理工科成绩很好;另一方面对政治不感兴趣,中小学几乎没当过干部。我是抱着做学问的目的进北大,当时对哲学也不了解,没看过真正的哲学书。我之前只是将《选集》看了好多遍,说“哲学是自然科学和社会科学的概括和总结”,这句话指引了我报考哲学系。因为我既喜欢数学,又喜欢文学,上哲学系可以二者兼顾。后来我发现,虽然稀里糊涂地进了门,但还是进对了,我是真的喜欢。

当时整个教学都是非常政治化和意识形态化的,我们只上了两年课,第三年就去农村搞社会主义教育运动,第五年文革就开始了。上学的两年,主要学习辩证唯物主义和历史唯物主义,都是概念化的东西,我认为跟哲学没多大关系,那套理论是从苏联来的,是苏联的官方哲学家们编的,艾思奇结合的一些理论,又编了一套中国教材。

周国平:很多老师都是糊弄事的,但也有水平很高的老教授,不过因为我们是低年级,老教授很少给我们上课。我记得老教授中只有心理学家程乃颐给我们上过课,而他们也有对付过于政治化的办法,就是随便应付,其实也没有讲什么东西。当时所有的哲学课,无论是中国哲学,还是西方哲学,都要用马克思主义去批判,所以知识性和思想性都不强。印象中讲得比较好的是张世英,他给我们讲德国古典哲学,讲黑格尔,条理非常清晰。

大部分学生都随大流,热衷于政治活动和政治话语,而我很不习惯。我也想努力跟上那个潮流,但发现跟不上,内心是怀疑的。我的一个同学郭世英(郭沫若之子)对我的影响很大,他比我大三岁,因为家庭背景原因,他读了很多内部书,了解的情况比较多。他是中的“叛逆者”,跟我讲了很多对当时政治的看法,我觉得他说得非常准确,这也是我对政治保持距离的重要原因。

凤凰周刊:1949年以后党对知识分子的改造,在北大教师身上有何体现?哲学系是否有更为突出的地方?

周国平:我没有特别去了解过,跟那些老教授也没有什么接触。因为他们没教我的课,我也不是那种爱登门拜访的人,所以不太好说。总的来说,教授们具体情况不一样,有的比较积极主动,有的比较淡定,像金岳霖这类人就不太理那一套,而冯友兰则有点积极。我没有上过冯友兰的课,但读过他的《中国哲学史》,他是真友学问。其实每个系都有非常激进的教员,也有能够独立思考者,而哲学系老教授比较多,师资力量非常强。

凤凰周刊:你从北大毕业后,在湖南和广西农村插队、工作十年,期间对哲学问题的思考是否有停滞?

周国平:那时候就没有什么哲学思考了,都去搞运动了。但是自己仍然读书,我喜欢文学,诗歌、小说读得比较多,哲学反而看得少。我的哲学基础,是恢复高考后为了考研究生而打下的。我当时很认真地看了一些西方哲学名著,做了详细笔记,才对西方哲学的脉络有了比较清晰的了解,我的专业课《西方哲学史》考了96分。

凤凰周刊:社科院哲学所的研究生阶段,你很快在《未定稿》上发表文章,批判国内的哲学研究现状,称“实用主义流行,把哲学简单化、庸俗化,在哲学与政治的关系上,片面地讲哲学是为政治服务的”。这个觉醒的过程是怎么样的?

周国平:我硕士阶段的研究方向是苏联当代哲学,但很快发现,苏联实际上是没有哲学的。我一开始把注意力放在斯大林时期,斯大林时期对于哲学的批判也是意识形态化的,比如批判德波林、布哈林。我就写了两篇文章,提出要正确评价德波林和布哈林,发表在《未定稿》上。

我讲的是苏联哲学批判,但意指中国问题,哲学完全变成了政治,由领导人来对哲学问题做结论。时值改革开放之初,国内政治气氛逐渐解冻,这些话都可以说了。我硕士生还没毕业,就放弃苏联哲学,所以硕士论文和苏联哲学没关系,我写的是人性的哲学思考,那个时候开始了对尼采的研究和翻译。

凤凰周刊:1980年代是一个精神浪漫的时代,出现了三大“文化山头”。你所在的“文化:中国与世界”丛书编委会,翻译了大量西方哲学经典,包括尼采、萨特、海德格尔等等。这些哲学书籍都非常畅销,现在的人是无法想象的,为什么会出现这种热潮?

周国平:一方面是源于人们精神上的饥渴,很长时间没有真正的精神食粮,没有思想自由,能获得的资讯非常单调,只有八个样板戏和一些快餐式的指定读物,所有文艺作品都要“政治挂帅”,对于西方先进的思想完全不了解。这些西方经典翻译过来,大家都觉得新奇,他们强调人性的解放和人的美学,将政治牢笼打破。另一方面,在改革开放之初,还没有形成物质主义的风尚,大家对改革前途是非常乐观的,都有一种理想主义激情,觉得自己可以为国家出把力,都关心国家和民族的前途命运。

1980年代后,这一代人又被商业浪潮所吞噬,人们越来越关心个人利益,表达方式也越来越个人化,对国家宏大叙事变得淡漠。事实上,但凡“思潮”都不会长久,都有潮起潮落,但是哪怕时间很短,它也是有作用的,它可以唤醒一批人,会播下一批种子,这就够了。

凤凰周刊:你最早出名是因为翻译尼采的著作,当时大受欢迎。众多西方大哲中,你为什么偏爱尼采?是否偏爱其批判性?

周国平:我硕士毕业后留在社科院哲学所,接触到了徐梵澄先生在解放前翻译的尼采著作--《苏鲁支语录》《朝霞》《尼采自传》《快乐的知识》,那时候我正在自学德语,觉得不过瘾,拿尼采的原著来看,就很喜欢。后来和甘阳、徐友渔等人成立“文化:中国与世界”编委会,要做西方经典的翻译,就开始翻译《悲剧的诞生》《偶像的黄昏》等书。

我没有特别明确的批判意识,我的批判不是具体针对某个体制,而是针对文化精神传统。我认为政治体制是文化精神传统的延续,这种传统的特点就是压制生命本能,压制个性和自由思考。而人生的价值就在于有生命和思想的自由,我把这种受压抑的直观感受说了出来,客观效果就成了一种批判。我写的《尼采:在世纪的转折点上》,在很大程度上是借尼采来表达自己的这些想法,所以到后来“清除精神污染”时,这本书被作为典型,幸亏那场运动是短命的。

接触尼采带有一定的偶然性,但是现在回头去看,我的喜欢是有道理的,因为尼采是符合我的素质和气质的。我喜欢想一些人生问题,又喜欢写一些漂亮文章。尼采正是这样的人,他能将许多大的哲学问题思考得很深,又文采斐然,所以一拍即合。在性格上,我们也有相像的地方,他很敏感、脆弱、内向、孤僻,我也一样。但是尼采的敏感程度要远甚于我,这也就让他在现实世界很难生存,我比他平庸多了,所以也幸福多了。

凤凰周刊:你何时从专业的哲学研究转向大众化的哲理散文写作,从哲学家变成散文家?

周国平:其实我一开始就有这两种因素,我写尼采的书,跟别人写的学术书是不一样的,我的表述也是很文学化的,充满感情的,我也注意文字的美感。我一开始就抵触写所谓纯粹的学术文章,使用那些套路化、艰涩的语言,为什么要让自己和读者都不舒服?我看那么多大哲学家的书,他们的文字都非常好,像康德那样晦涩的人是很少的,叔本华都说康德的表达太差了,为了表达清楚自己的意思,来回重复,完全可以用一种更好的方式。当然,康德的思想很新,在哲学上确有新发现,开辟了新道路。

我认为,不管自己的思想多么深刻,一个基本要求就是尽量让人看懂,最好还能看得舒服。但我讨厌为写美文而写美文,我既讨厌艰涩,又讨厌华丽,我觉得写作最重要的是用准确精炼的语言表达出自己的想法,不要说废话,找到准确的词表达就成功了。

凤凰周刊:近代中国,哲学与政治总有纠缠不清的关系,许多政治运动以哲学或文艺之名发动,哲学成为意识形态重灾区。在你看来,哲学与政治应该是怎样一种关系?

周国平:用尼采的话说,“一个人搞不了哲学,就去搞政治,政治和经济是没有大才智的人搞的,有大才智的人应该搞哲学和艺术”。当然这不是一个正式的评判,尼采对这个问题有很清晰的认识,就是哲学是非政治的,政治牵扯的是社会各阶层利益的分配问题,而哲学思考的是世界和人生的根本问题,是所谓的“终极追问”,它应该在政治之上。

哲学的目的不是解决某个具体政治问题,而是有一个更广阔的视野,这个视野就是一个大的坐标系。政治不能局限在自己的视野里,而应该有一个更高的角度,这个角度就是哲学提供的。当然,政治本身的角度也是需要的,要不然很多问题就没法解决。正因为哲学在解释政治上的重要性,所以常常被权力绑架,哲学问题被上纲上线,政治家去占领哲学的解释权,不是理论探讨,而是一种政治需要。

凤凰周刊:你在今年出版的《觉醒的力量》中谈到,哲学应该比时代精神更高,要对时代精神进行审视和批判,好的哲学应该是超越时代的。哲学家并非不关心时代和政治,而是说时代和政治应该是哲学思考的素材之一。

周国平:没错,如果哲学是时代的吹鼓手的话,那哲学就没必要了。哲学对政治的影响不是直接的。哈耶克说,哲学是通过影响社会科学从而影响政治,社会科学的根本变化都是哲学提供的,包括法学、政治学、经济学等。哲学家不直接参与政治活动,像萨特那样带着学生走向街头的哲学家,是很少的。

哲学家作为一个人,是不可能脱离时代的,也不可能不受政治的影响。但是作为哲学家,应该做得更多一点,站得更高一点。用尼采的话说,哲学家是时代的“养子”,他并不是时代所生的,他按照人类永恒的精神来生活,他在自己身上克服这个时代。

凤凰周刊:那么,作为知识分子的哲学家,应该与政治保持怎样的距离?哲学家该如何履行知识分子的批判责任?相对而言,你较少参加对公共事务的讨论,与1980年代比,有没有觉得自己的批判性变弱了?

周国平:哲学家的批判和公共知识分子的批判是不一样的。当然,一个哲学家同时也可以是公知,公知更多的是一种现实的批判,针对具体问题发言,但如果仅仅是这样,证明你还不是一个哲学家。哲学家的批判是精神上的,就是看这个时代的精神走向是否正确,他更关心和保护那些精神价值。如果精神价值在这个时代受损或被忽略,他就要指出来。

相对而言,我对教育领域的批判较多。但我不会说应试教育的具体方法怎样不对,或者说素质教育应该怎样做,而是告诉公众什么是教育的本质,什么是人文精神,教育应如何从人性出发。这就是哲学的角度。

其实我在1980年代也不是一个斗士,我从来不是斗士,如果要从我的文章里找批判的话,也就是尼采的那本书,没有其他了。我在1990年代和20世纪初的批判还更多一些,包括教育问题和城市化问题。其实这并不是我特别喜欢和擅长的,但是要我做的话,我也可以做,我的性格和兴趣,都决定我不适合做斗士。知识分子应该按照自己的性情来做选择,哪种知识分子都是不能缺的。

我研究尼采,尼采把对人生问题的思考放在第一位,我谈公共问题其实也是在谈人生问题。但我不能一辈子做尼采研究者,我总得做周国平。

凤凰周刊:有人批评你的一些哲理散文近似于“心灵鸡汤”,你认为,它们跟“心灵鸡汤”有何区别?

周国平:如果把我的散文视为心灵鸡汤,那说明他还不具备辨识的眼光。心灵鸡汤是可以批量生产的,是可以复制的,没有独创性的。如果用这个标准看的话,我可能也写过一些这样的东西,我不能说我的每篇文章都有独创性,那样也太自负了,可是我有相当多的文章不是那样,是有自己独特思考的。

人类的真理是共同的,不同的人用不同的方式在表述真理,但是有高低之分。很多心灵鸡汤的文字是可以模仿复制的,无非是讲一点小故事,发挥一点小感悟,然后总结出一点小哲理,再抒发一下小情绪。它对心灵是没有冲击力的,不能唤起你的思考,而真正好的哲理散文对心灵是有冲击力的,它突然打动你,把你内心最深处没有意识到的感悟唤醒,这就是最好的一种阅读体验。它追问的是世界与人生的根本问题,要求人们带着灵魂去思考和求解。

发表评论