这是叶芝诗集《苇间风》中的最后一首。这本诗集的基调大多是忧郁、痛苦的,但《都尼的提琴手》不同,它就像一首甜美、轻快的歌谣。

谈到叶芝的诗,不能不提他最著名的代表作《当你老了》(When You Are Old)。

它和《破碎的梦》(Broken Dreams)、《天堂的锦缎》(He Wishes For The Cloths of Heaven)、《库尔庄园与巴利里》(Coole Park and Ballylee)等几首诗歌都因“爱”的主题集合在一起,但都无一例外地因为时间的流逝,伴随着怅然若失和追悔莫及。

而叶芝则在 1889 年将之改编成了一首诗歌,描绘的是爱尔兰西部斯莱戈一条河边的柳树园。这也是一个长者因为年少无知失去挚爱,而发出悔意的感慨。

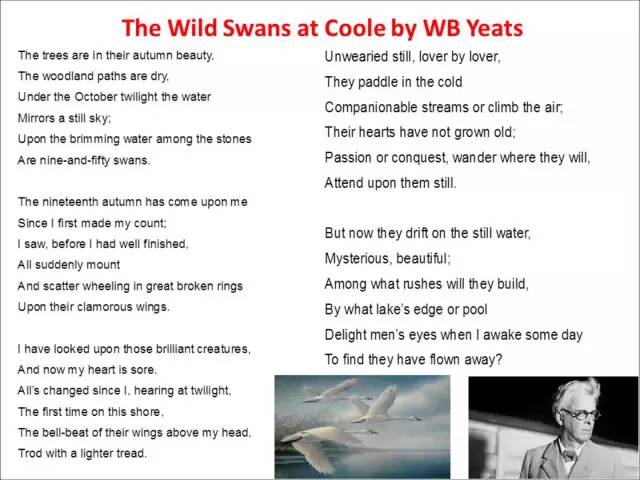

天鹅,在叶芝的浪漫诗和挽歌中时常出现。在《柯尔庄园的野天鹅》(The Wild Swans at Coole)中,诗人和天鹅之间有种说不清道不明、颇为暧昧的亲密感,好像人的灵魂和感情依附在天鹅的肉身上。

美国作曲家菲利普·格拉斯“Anima Mundi”专辑里的《Living Waters》就反应了叶芝对“世界灵魂(spirit of the world)”的信仰。世界灵魂是叶芝所有伟大诗歌、象征和图像的关键所在。

依旧是关于天鹅,但还有更奇幻的部分——叶芝曾在诗中生动地重述了古希腊神话中宙斯化身为一只雄天鹅,假装躲避老鹰的追捕而钻入斯巴达王后丽达(Leda)的怀里使她怀孕的故事,随后又转而描绘另一则神话中的天鹅——《图翁涅拉的天鹅》(Swan of Tuonela)的故事。

趁这机会,就让我们一起来回顾这首西贝柳斯最著名的作品之一,《图翁涅拉的天鹅》。

《茵尼斯弗里岛》(The Lake Isle of Innisfree)也是叶芝最著名的诗歌之一。这首诗透露了他对田园自由生活的向往,不过因为此诗的成功和流行,或多或少违背了叶芝的本意,给他带来了些许尴尬。

作家包慧怡曾在《翡翠岛编年》一书的《叶芝故里》中也写到 Innisfree:

“它虽是爱尔兰文学中最负盛名的孤岛,本身也就是群岛中并不引人注目的一座,一样的羽键琴般芦苇丛,黄昏时分会被涂上殷红金黄的薄雾,细脚杆的鸟儿在其中停落,起飞就是摇动了整个宇宙的静谧。”

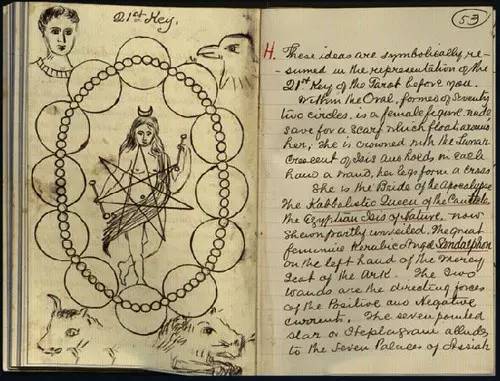

诗中再次提及“Spiritus Mundi”,同时这首诗也讲述了象征符号的创造——叶芝用不同的象征代表他自己,其中的一种就是金鸟。在诗歌《驶向拜占庭》(Sailing to Byzantium)中,他就将自己化作了金鸟。

叶芝早年的创作具有浪漫主义的华丽风格,善于营造梦幻般的氛围。然而在进入不惑之年后,在现代主义诗人庞德等人的影响下,尤其是在他本人参与爱尔兰民族主义政治运动的切身经验的影响下,叶芝的创作风格发生了激烈的变化,更趋近现代主义了。

现在,就让我们把目光聚焦到他那些带有政治色彩的诗篇。在《1916 年复活节》(Easter 1916)这首诗中,叶芝对 1916 年 4 月 24 日复活节起义中十五位领袖被处死作出了回应。

似乎,斯克里亚宾的“第 9 号钢琴奏鸣曲”的基调最能与他的文字匹配——不过,把叶芝与斯克里亚宾联系在一起的,并非他们的政治立场,而是两人都信奉神秘主义,且都是著名唯灵论者布拉瓦茨基夫人(Madame Blavatsky)的追随者。

回到离我们更近的年代——乍看之下,Jimi Hendrix 似乎与叶芝扯不上什么关系,但前者的专辑“Electric Ladyland” 中收录的歌曲“1983…A Merman I should turn to be” 却似乎能呼应叶芝的神秘臆想,通过诡谲的电音旋律为我们勾勒出了叶芝对自我形象的想象——一个男性人鱼的化身,也就是“Merman”。

最后,让我们用这首略有些沉重的 “The Funeral March from Diarmid and Grania” 来结尾。这是英国作曲家埃尔加为叶芝的一部根据爱尔兰神话改编的戏剧创作的音乐。

1923 年,叶芝获得诺贝尔文学奖。获奖理由是“以其高度艺术化且洋溢着灵感的诗作表达了整个民族的灵魂。”

编辑部曾为这篇纪念文章起过一个让人起鸡皮疙瘩的标题“一生只做两件事:爱你,写诗”,但仔细一想,叶芝所蕴含的纯度,其实无非就是这样。

发表评论