苏忠先生的作品,小说、散文、诗歌,在文学期刊和网络上,我都涉猎过一些。前一阵,林兄精选了苏忠的散文诗新作打包发过来,我佩服他的识见,所发来的数十篇作品,既能反映苏忠散文诗的创作取向、偏好,又能显示其艺术上的特异之处:卓尔不群,戛戛独造,引发了我从诗学角度作一番透底观照的兴味。

苏忠散文诗新作的题材范围,与他的诗歌、小说不类。他从熟悉的商场生涯、红尘世界中跳了出去,专意去写自然人生。这是进入不惑之年后萌生的感悟,还是想在生命“火宅”中找到心灵栖息的阴凉地?也许兼而有之吧。

身居魏阙,心存江湖。神往的、心灵编织而成的,总比现实中所见到的更为美丽,悬置一个想象中留存而又不可及的境地,称得上是对自我的心灵抚慰,或是找到某种心理平衡,从而摆脱尘嚣和烦恼。

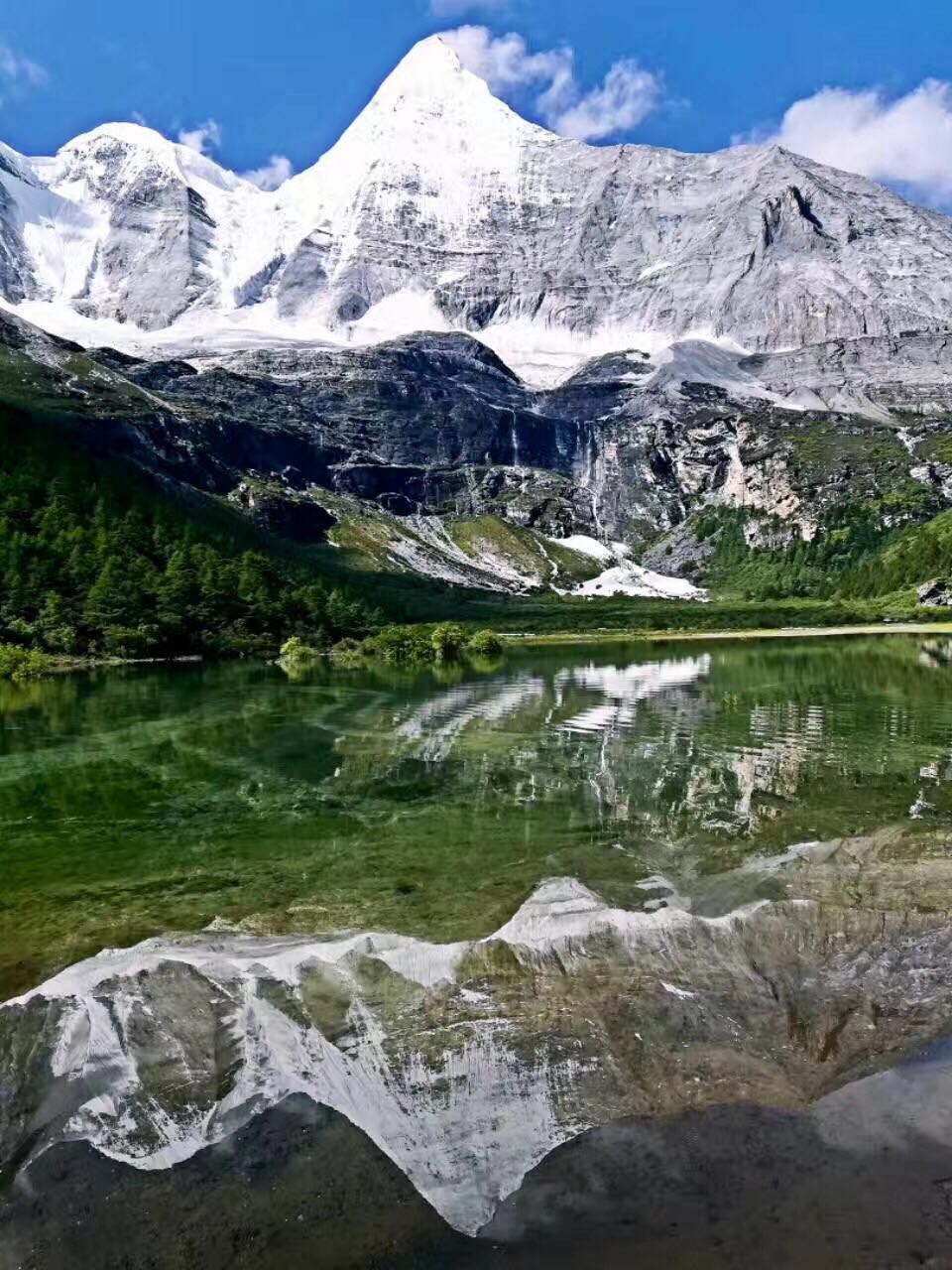

先从题材范围来说。粗粗一看,苏忠先生的散文诗写的泰半都是自然风光,近于利维坦的风景画,以明丽的色彩、细腻的笔触,勾画出静谧的田园风物。但细看却不然,一则罗织的内容较广,就写景而言,从八闽的山岭江海、波涛湿地、瀑流洞穴、梯田草树、荒村废寺,写到中原开封的古塔、颍水之滨的崧山烟云、湘西空山的旧雨新枝、东海一侧太姥山石头的“柔软”,不是“田园”两字可以了得;再就书写社会人生的那部分而言,既有存留乡风民俗的,如喊魂、品茶、从细处看人的;又有对个我心灵探索和对生命意义追询的,从话禅说佛,到《或转身》《步步后》《繁花问》,直至“在水陆码头”话别,注视着“站口”——“那人的”。

再从表现方法来说。单就写景的一类而言。苏忠先生这方面的散文诗,不同于“文化散文”那样铺排,怀古伤今,也不类于一般的“风景散文诗”那样,模山范水,留连风物,而是另辟蹊径,着眼于写出自己心中的山水,或者说,写出山水中的自我。苏氏写景,常常劈空而来,一下子将你推入景中,如写日光岩(见《你凝视的目光,若有神,便为香火》),不是循着一般的套路,将镜头由远逐渐往近处推,背景——整体——细部,而是让你一下子就去打量岩体上的苔藓。“只是几簇奇幻海藻,到了陆上,久了,也没走,被山脚寺院供奉着,没看到香火”,直接道出山岩的前世今生,并由此引发对话,引发出沧海桑田式的叩问:“你在何处,你何去何从”。石无言,也无从言,因为它连“途中的哪一程”“也不清楚”,遑论其他!但我能心解,看到“有绿荫摇曳的日光岩,可想她的前身是柔软的/你凝视的目光,若有神,便为香火”。在无语的“对话”中,读出被滞留在陆地上的山岩的无边乡愁,以及对生身之海的深情缱绻,“你的身后,是一望无际的东海波涛,有浓雾般的水藻在摇荡”。诗人把赏石设定为自己与山岩的对话场,在询石之中叩问了山岩——其实是叩问了自己的前世今生,吐露出客子的乡愁、现代人身无所寄的漂泊感、内心的孤独与寂寞。所有这些都是通过精神外化,先投射到日光岩上,又反照回来,犹如王维的诗:“返景入深林,复照青苔上”。苏忠的散文诗,写景即写心,他不停留于一般意义上的即景抒情,而是更深入一层,即在写景中裸露出自己的灵魂,将写景化为灵魂的独语,而又显得泯然无迹。

再就表现社会人生的一类来说,值得注意的是其中品味人生、咀嚼生命意义的部分。这一部分之中,有的是谈禅说佛,直接进行阐释;有的是以象喻意,通过一个生命场景,隐含不露地徐徐道出。用诗来阐释神学理念,是件很难讨好的事,苏忠却作了尝试,他用散文诗“说禅”,将“禅”,说成是一枝花,是雨天里行走的菩萨,锋刃下的蛇,把禅宗一些带经典意味的话头、偈子,都化用进去,显示出作者的佛学修养和禅定功力。这些理念,有的诗人要用许多篇章来表现,而苏氏以寥寥几百字道出,不过,也许因为过分凝练,多少显得索解为难。好读的倒是《观自在菩萨》《似乎弥勒佛》,或近于工笔勾描,或是以小写意的疏疏几笔,传递出我佛的风神,对众生悲悯的情怀。“所谓三生三世,只是衣袖上的浅浅皱褶,只是时间里的灰尘在飘落”,让你领略到“无上菩提,大慈大悲”。以象喻意的一些,在禅意中浸透了苦涩,那是中年男子况味人生,打算皈依莲座而又不得的情怀。单调的雨声,失眠人听来“是呼吸中的鼓点”,想象到暗处“蒙着脸”的“击鼓的人”,远方“生旦净末丑,在呼吸中出没,在鼓点里变脸”,“那些骑鹤远行的人”,“也会在空中画几笔一生的隐喻”:命运的鼓点,催动着一切人,存在的和不复存在的,在地上和空中尽兴表演。诗人只是一个悲情的旁观者,乘雨走入梦境,他“走回生命的另一端”。彳亍在人生的长途上,“一路上有人同行,……有人见了是为了从此不见”,“我看见我一路蛻形”,“我看见起点和途中有几个我”,苏忠在自我编织的幻境中检点人生,审视自我。再从如今“三高”缠身的我,玄想生命的另一本旅程。“走在未知的另一半,他还好吗?”在过去、现在、未来的时间链上,苏忠先生整合了现实和可能的个我,透露出惶遽、无以自安的心态。

人生无常,顺逆有常。也许你可以踏浪而行,长袖善舞,但是变幻的风云,也可能将人扔到谷底,忐忑、惶惑,是在所难免的,特别是对一位历阅世事的文学人说来。

“禅定之心,正取所缘,名曰思维。……所言定者,当体为名,心往一缘,离于散动,故名为定。”(《大乘义章》卷十三)苏忠先生在观照自然中观照自身的投影,可谓执着一念,他的散文诗新作写出品尝心灵涩果后的苦味和馀尽的甘洌,并以之飨于有同嗜者。

行笔之馀,想起了前人的成句:“别是一般滋味在心头”,于是稍加剪裁制作,有了“别是一般情味”的文题。(本文首发于《福建乡土》2017年第6期)

秦兆基,江苏镇江人,出生于1932年2月。教师、作家。早年毕业于江苏省镇江师范学校,后就读于南京师范学院中文系。长期以来主攻文学评论,主要关注散文诗、报告文学和苏州地方文化。已出版长篇人物传记《范仲淹》,散文集《错失沧海》、《苏州记忆》、《红楼流韵》,文学评论集《时代的脉搏在跳动》、《报告文学十家谈》、《散文诗写作》、《永远的询探》等,编选的文学读物有《现当代抒情散文诗选讲》、《中外散文诗经典作品评赏》、《文学艺术鉴赏辞典》、《宋诗选读》、《苏州文选》等。有十一部作品入藏美国国会图书馆。退休以后,参加国家课程标准初高中语文教科书的编写,另有教育论著多部。

南瓜花开,日子善良且肉体明媚。路途是空心的,胖胖的孩子,笑声是小心翼翼的蕊,在虚里开。

孩子落发,去了寺里,在前台。进出的善男子们都记得,孩子的笑声是一爪南瓜花开,风一吹就叮当响,春风也抽穗。

阳光大团落在山里外,南瓜花和寺院都在晒。孩子藏了很多,在布袋里,看见的人们都说在皮囊中。

南瓜花开,日子谢了又发,胖胖的孩子也老了,花依旧笑,胖胖的阳光眯着眼,在寺院的斜对面,隔几步昏睡的影子。

其实在岛的视线中,海水只是岛的柔情时分;而岛在海水的眼神里,只是一句结巴的问候。

发表评论