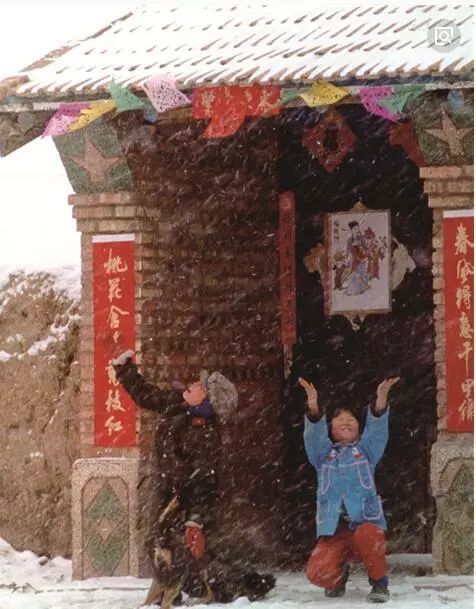

早些年,在公安曾有“大人望种田、小孩望过年”之说,细品这句流传多年的俗语,还真有些滋味……

改革开放以前,小孩子们盼过年,不仅可以图个没打没骂的吉利;也因为过年可以穿一两件新衣服,吃上几餐像样有荤腥味的好饭好菜;还可以随大人们走亲串友时图个热闹。那个时候过年家家户户虽穷,但热闹喜庆的气氛是不可少的。那时不禁鞭,尤以三十晚上至初一早晨为甚,特别是三十晚12点送年迎年时,城乡都是震天动地,更可观的是,正月十五傍黑时,送年的吆喝声和着鞭炮声响彻整个夜空。

再说玩春景,除什么踩龙船、蚌壳精、玩龙灯、舞狮子、骑竹马,这些群体项目以外,还有单个的拍鱼鼓筒子的、打三棒鼓的、打莲花落的、送财神爷的都出动了。

这些个玩春景的,不仅是图个热闹,同时也可借机抓点小收入,玩春景有三个高潮,一是迎年,从腊月二十四开始玩起至正月初一,二是拜年掀起第二个高潮,再要到正月十五送年高潮至极。

有时遇着舞狮子和玩龙灯的碰在一块了,龙要缠狮、狮要戏龙,那真是难解难分,十分精彩,要么玩龙的让出你的地盘,要么舞狮子的败走他乡。更有些条件稍好点的人家或将钱或将烟挂在房梁上,让狮子上去取,那狮叠狮、人垒人,鼓点加上吆喝声、鞭炮声的情景,用“热闹”两字是无法比拟。有些个小朋友从早晨跟着玩春景的边走边看,边捡未放完的鞭子,可以至晚上大人不找不知道回家的地步。

还有句顺口溜叫“三十的火、十五的灯”,讲的是年三十晚上家家户户都烧很大的木柴火,既可亲人们围坐一块团聚叙旧守岁,又预示着来年日子红红火火,所以这三十晚上的火是每家必有的。十五的灯除家家户户在门两旁挂灯笼外,在天将傍黑的时候,家中的晚辈们要带着灯笼到祖坟坟头去上香、烧纸、插灯笼,到天黑后你再瞧,坟地、村庄灯火连成一片,好一派阴阳两界齐送年的景观,乐得孩子们在梦里都笑出声来。

更重要的是,三五个要好的小伙伴可以聚在一起“打波”“翻牌”玩个痛快,所以孩子们无忧无愁,总盼望着天天过年。

可大人们就不一样了,那时候过年对他(她)们来说,可以用“愁”、“忙”、“累”来形容,未曾过年得愁钱、愁吃、愁穿、愁用,那个时候农村一个工分才几毛钱,若在城镇,每人每月才供应25斤米、4两油,若一家养两头猪,得先交一头国家的统购任务,如果只养一头猪,就只能自留半头、卖半头了。

穿衣有句顺口溜形容得最好,叫“新老大、旧老二、缝缝补补归老三”。走亲串友得买几个“粗纸包”吧、来了客人得用几斤散装酒吧、过完年后孩子们上学得交学杂费吧。就这一个“愁”字就把大人们愁得喘不过气来。

“忙”就更无法形容了,那年头除了忙生产队田里农活,还得到外面去挑堤、挖沟、上水利,但大人们无论怎样在外忙,一进腊月,忙年的准备就开始了,劈柴火、扎把子、抹墙、捡房、扫院子、洗门窗、洗衣被、刷柜子、杀猪的、干鱼塘的、摊豆皮子的、打糍粑的都开始了,尽管当年食物短缺,多多少少还得准备一点,特别是从腊月二十四过小年开始,一天一天就开始“数年”了,那时民俗有“二十三祭灶官、二十四扫房子、二十五做豆腐、二十六烘烂肉、二十七杀鱼又杀鸡、二十八扫房贴年画、二十九熬糖拍甜酒、三十吃完年饭上坟去(家有老人过世的,三十吃完年夜饭后晚辈们都要到老人坟头送灯烧纸;灯送至冥门上,纸烧到伤心处,孝男孝女便要放声悲哭,念说老人们的好处,数说自身的不孝。这样一代一代的俗传在民间已成为一种文化。)

就这一数,把大人们都忙得够呛,私下里大人们抱怨这是谁兴的过年哟,大有若找到此人定把他批倒批臭,再踏上一只脚之意。“累”字、就我儿时看到的情景,用我现实的目光和身体去体会那真是可想而知!

八十年代以前,公安农村无电无水(是指自来水),无水泥路,更别说有电视电话小汽车了。如若过年,行、住、穿、吃、用、礼,无不是大人们一手操办,就说一个吃字,仅“豆皮子”一项需五天时间,五道工序(磨、摊、切、晒、收)才能完成。还有打糍粑、熬麻糖、做豆腐、晒阴米、刮苕皮子等等等。

三十晚上年夜饭四碗八盘十二碟(这十二碟要保持到正月十五才可吃完),祭祖的供品、小孩的穿衣、走亲友的礼品去买要花钱,就自力更生做土特产,什么麻花、米子、芝麻糖、枯豌豆等应有尽有,现在看起来这些东西虽土虽原始,但吃后让人放心,保证是绿色食品。就这一通的洗、晒、炸、炒、收之后,大人们也就筋疲力尽了。唯一能解决这些问题的办法在大人们看来,就是盼着来年多种田、收成好、多挣工分多分红。

现在回过头来,细细品味那两句“大人望种田、小孩望过年”的话,它不仅仅是句俗语,而是一句极富哲理的大实话,它勾起了我对童趣的回味更激起了我对父辈们的尊重与崇敬。

发表评论