“工诗必非高僧”,或反言之“高僧必不工诗”,这个命题引发了本文对作诗与学佛都享有盛名的寄禅的探究:“高僧”概念有待细辨;诗禅之难以合一终在“情”字;近代僧人关于家国之情兴亡之感的咏叹

近代湘僧敬安(一八五一——一九一二),字寄禅,俗姓黄,自称山谷后人。因在佛前燃二指供养,故号“八指头陀”;说话口吃,书信中亦自称“吃衲”。十八岁投湘阴法华寺出家,后历主湖南五大寺和宁波天童寺,一九一二年筹组中华佛教总会,被公推为会长,同年圆寂于北京法源寺。寄禅生前,诗名、僧名均满天下,唯有友人叶德辉不大以为然,谓其诗自高而僧则未必,理由是:“工诗必非高僧。古来名僧,自寒山、拾得以下,若唐之皎然、齐己、贯休,宋之九僧、参寥、石门,诗皆不工;而师独工,其为僧果高于唐宋诸人否耶?”(参见钱基博《现代中国文学史》上编“中晚唐诗”节)

“工诗必非高僧”;反过来,“高僧必不工诗”。这是个很有趣的命题,可惜叶氏的论证不够严密,“高僧”与“名僧”不是一回事,慧皎作《高僧传》,即有感于前人之传“名僧”而不传“高僧”:“若实行潜光,则高而不名;寡德适时,则名而不高。”(《〈高僧传〉序》)何况,着眼于宗教史上的贡献,寄禅可能高于寒山、拾得;谈论文学史上的功绩,寄禅也未必比不上寒山、拾得。尽管如此,叶氏的命题依然基本成立,确实中国历史上的高僧绝大部分不写诗或写不出好诗,而历代著名的诗僧又都不是真正意义上的高僧。如此,兼有诗名与僧名的寄禅就更值得认真探究了。

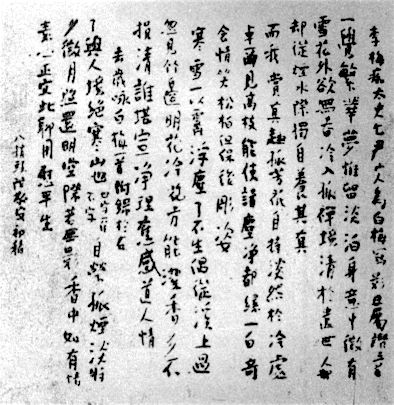

寄禅像(来源:章亚昕编著《八指头陀评传、作品选》,中国文史出版社,1998)

尽管宋人严羽以禅喻诗名扬天下,后世文人也多有承袭其“大抵禅道惟在妙悟,诗道亦在妙悟”(《沧浪诗话·诗辨》)之说者,可实际上诗、禅仍然无法合一。最主要的一点是,诗除了“悟”外,还强调“情”,而释家则以“无我”为立说的根基。佛学深不可测,各家解说千差万别,可在通过论证诸行无常和诸法无我来显示涅槃寂静的理想这一点上,却是大同小异。这种涅槃寂静的理想境界,可以成为学道的诗人和学诗的僧人永恒的歌咏对象,可这很难成为诗歌的“主流”——诗人毕竟更多执着于红尘千丈的世俗人生。还有一点,这种空寂的境界,经过千百年来无数诗人的咀嚼,说实在已很难再有多少新意了。“红泥肥紫芋,白石瘦青山。流水落花去,夕阳飞鸟还”(《山中漫兴》);“松翠近可掬,泉声咽更闻。水清鱼嚼月,山静鸟眠云”(《访育王心长老作》)——这些诗不能说不精致,也确实颇具禅味,只是不待寄禅吟咏,中晚唐诗人集中不乏此类佳句。

僧诗要出新意,必须拓展表现领域,不能像宋代九诗僧那样只在山水风云、竹石花草中打滚(见欧阳修《六一诗话》)。可这很难,弄不好触犯戒律。寄禅说得对,“我学佛者非真无情人也”(《〈寄范清笙舍人、杨云门明经一首〉序》)。问题是如何把学佛者之“真情”转化为激动人心的“诗情”。乡情、师情、友情,固然是寄禅的主要吟唱对象,山水情在诗集中也占有重要地位,且更多佳作。学道之人,山水花鸟不只是娱悦观赏的对象,简直是不可或缺的“道友”:“平生好山水,遇胜辄流连”(《九月初六日由沩山越茶洞……》);“休笑枯禅太枯寂,无情花鸟亦相亲”(《天童坐雨呈鞠友司马》)。这就难怪其笔下的山水花鸟别有一番情趣,不少佳句为时人所传诵。如“天痕青作笠,云气白为衣”(《太湖舟中遣兴》);“意中微有雪,花外欲无春”(《梅痴子乞陈师曾为白梅写影,属赞三首》)等。

可倘若寄禅只是吟咏山水花鸟,在近代诗坛中不可能占一席地位;其关于家国之情兴亡之感的咏叹,无疑更耐人寻味。“我虽学佛未忘世”(《余别吴雁舟太守十三年矣……》),此乃近代僧人的一个突出特点,乌目山僧、曼殊上人、弘一法师,无不如此。大概战乱或换代之际,僧人生死、兴亡的感慨,更容易与俗人家国之情相沟通。在俗人是多一点“忧生之感”,在僧人则是多一点“忧世之情”。寄禅早期诗篇颇有不屑关心世俗人生,一味修道学禅之意,一直到一八九六年仍有“蜗争蛮触任纷纷,时事于今渐懒闻”(《吾生》)这样的诗句。甲午中日战争之后,其诗中渐多人间烟火味,“我亦哀时客,诗成有哭声”(《感怀》),以“感事”为题的诗篇也明显增多。而且诗中一再表白:“我不愿成佛,亦不乐生天”;而唯一的希望是能够“普雨粟与棉”并“澄清浊水源”(《古诗八首》)。自然,这只能是一种良好的愿望,世界并不因高僧发大愿心而有所改变,于是只有“自怜忧国泪,空洒道人襟”(《重阳前三日登扫叶楼有感》);或者如诗人绝笔诗所表达的:“苦无济困资,徒有泪纵横”(《壬子九月二十七日,客京都法源寺,晨起闻鸦有感》)。即便如此,诗人忧国忧民之心还是相当感人的。一九一〇年,寄禅于天童寺前青龙冈为己营造冷香塔,本已“一息虽存,万缘已寂”,可忽阅邸报惊悉日俄协约、日韩合并,“内忧法衰,外伤国弱,人天交泣,百感中来”(《〈感事二十一截句附题冷香塔〉序》),作二十一首七绝。录二首以见一斑:

作为一代高僧,此等诗句自可见其大慈悲心,也不难想象其传颂一时。可由此而颂扬其为“爱国主义”“同情革命”,则又未免离题太远。安徽巡抚恩铭被徐锡麟刺杀,寄禅赋感:“皖江一夕中峰摧”(《金陵闻安徽恩中丞被刺赋感》);慈禧太后病死,寄禅志哀:“北望河山涕自横”(《戊申十月二十四日……》);至于革命党人武昌举义,寄禅也大发感慨:“可怜黄鹤楼前望,尽化红羊劫后灰”(《遥闻四首》)。其实作为僧人,没必要要求其介入直接的政治斗争。说他忠于清室不对,说他同情革命也不对,他只是有感于国弱法衰。作为佛子,法之盛衰当然是第一位的,而法运、国运又往往联系在一起,故由忧法而忧国,这才谈得上“内忧法衰,外伤国弱”。寄禅之所以哀悼慈禧太后,诗中有注:“戊戌变法有请毁寺汰僧者,圣慈不许,其议始寝。”而寄禅之所以对革命党人一开始没有好感,乃是惧怕“只缘充学费,遂议割僧田”(《感事》)。实际上辛亥革命后各地确有毁寺办学之举,寄禅之赴南京谒见临时总统孙中山,以及到北京会见内务部礼俗司长,都是希望政府能禁止侵夺寺产。此等护法大事,在僧人看来自然是远远高于朝代的变更的,因此,与其从政治斗争不如从宗教感情角度来理解寄禅的学佛而未忘世。

1912年4月11日,中国佛教总会在上海成立,寄禅被公推为会长。图为1912年5月16日孙中山及家人出席广东佛教总会欢迎会时的合影(来源:

值此风雨飘摇之际,僧人忧生忧世的感情与俗人相通,故其诗感人。即便如此,僧人作诗仍有很大限制,比如说,无法歌咏人类最崇高最圣洁的感情——爱情,这几乎是僧诗无法弥补的一大缺陷。历史上有过写情诗艳词的和尚,如宋代的惠洪和近代的曼殊,可那是特例,非僧诗正格。寄禅作为一代高僧,自然不会涉此险地自坠罗网。可偏偏有人故意出难题,以艳诗见赠并索和,寄禅于是回敬:“名士美人幽怨意,云何却遣老僧知?”(《夏彝恂观察以赠沈桂芬诗索和……》)寄禅自恃道力高深,故时也故临险地,比如作《弃妇吟》《前征妇怨》之类,不过此类诗寄禅无论如何也作不好,只因心存训诫,老怕招人笑话,不免要因情见道。如《题苏小小坟二首》:“风流回首余青冢,始信从来色是空”;“美人毕竟成黄土,莫向湖边泣暮云”。话是没说错,可实在大煞风景,全无诗情美感。只有一次“置之死地而后生”,寄禅居然于此中翻出新意来。事情经过是这样:寄禅作诗误用红叶题诗典故,被人抓住把柄,于是只好硬着头皮辩解:

确实是“险处行吟”,难为他如此妙解禅心,不怪时人称为“题红佳话又翻新”,寄禅本人也颇为得意,又作一绝作答:

话是这么说,可我相信寄禅当年“险处行吟”时是吓出了一身冷汗。此类事可一不可再,寄禅应有自知之明,特别是晚年名高,更不敢再冒此风险。而舍弃了男女之情,高僧吟诗不说淡然无味,毕竟有所欠缺,尤其是当他自觉道法日进之时。寄禅于此颇有感受:“华发秋来觉渐增,近年诗思冷如冰”(《次韵吴柳溪居士》)。

[明]唐寅《红叶题诗仕女图》(美国露丝和舍曼李日本艺术研究所藏,来源:周晋编著《明清肖像》,湖北美术出版社,2014)

这里涉及到学佛与作诗的矛盾。而寄禅终其一生并未真的“诗思冷如冰”,反而因得到诸多当代名诗人的指教而进步神速。晚清诗家郭嵩焘、王闿运、王先谦、樊增祥、陈三立、郑孝胥、易顺鼎、俞明震等都与寄禅相唱和,而且相当推许其诗作。若寄禅在晚清诗坛卓然成家的地位得到确认,那么问题就得这样转过来:如此工诗的寄禅,是否算得高僧?高僧与非高僧的界线相当模糊,这里不妨先探究寄禅的吟诗是否妨碍其学道,以及寄禅是如何处理学道与吟诗可能存在的矛盾。

寄禅在圆寂的那一年写有一首五律,中有二句颇为惊心动魄:“本图成佛祖,岂分作诗奴?”(《周菊人赠诗,次韵答之》)其实就在寄禅出版第一本诗集的时候,他就有过大致相同的表示:

噫,余为如来末法弟子,不能于三界中度众生离火宅,徒以区区雕虫见称于世,不亦悲乎!(《〈嚼梅吟〉自叙》)

此后,几乎每过一两年,寄禅就要专门作诗对自己的沉溺于歌吟表示忏悔。忏悔的原因,一是“我法看诗妄,能传不足荣”(《再成一首》);“愿向空王乞真印,谁甘慧业作文人?”(《漫兴四首》)一是“文字情深道缘浅,多生结习恨仍存”(《述怀答友人》);“道人学道讵贪名,诗草删除苦又生”(《戊申二月由四明还湘……》)。前者因佛子并不看重诗文,能“度尽法界众生,与真如法性同其不生不灭”最佳,次则“发明真理,建立休业”,实在不行才“以高厚凄婉之情,为名山寿世之文”,但那已是第三种境界(参见太虚《中华佛教寄禅安和尚传》第六章)。出家人自然是成佛心切,至于诗名倒是可有可无。如果吟诗只是无助于成佛,两者尽可并行不悖;问题是寄禅认定“道缘浅”是因“文字情深”,这才对吟诗心怀恐惧。可作为嗜诗的僧人,寄禅又实在积习难改,“兴来说偈便成诗”(《遣兴》)。这一点常令他惴惴不安,而且越到晚年越是如此,为什么“渐愧高僧旧日称”?只因自知“文字障深禅定浅”(《衡山李志远少尉写竹见贻……》)。一九〇八年,寄禅作《秋夜书怀》,后半可谓悲痛之至:

只是即便如此,此老仍然吟诗不辍。不断忏悔“文字障”,可又不断执着于世谛文字,既然无法怀疑“忏悔”的“诗人”之真诚,那也只好归之于释氏所说的“因缘”了。

1886年,寄禅参加碧湖诗社,社址位于长沙开福寺,图为20世纪30年代的开福寺大门(来源:

吟诗并非绝对有碍于学道,倘若只是“山居味禅寂,兴到偶吟诗”(《山居四首》),那无可非议。问题是寄禅并非“偶吟诗”的僧人,而是道道地地的“苦吟僧”。这一点寄禅并不忌讳,而且在诗中还屡有表白。“毕竟苦吟成底事?十年博得鬓如丝”(《感怀二首》);“须从撚断吟逾苦,一字吟成一泪痕”(《书怀,兼呈梁孝廉》);“四山寒雪里,半世苦吟中”(《对雪书怀》);“五字吟难稳,诗魂夜不安”(《送周卜芚茂才还长沙……》)。诸如此类自写苦吟的诗句在集子中还有好些,《〈诗集〉自述》也自称:“或一字未惬,如负重累,至忘寝食;有一诗至数年始成者。”“苦吟枯索”在俗人本无不可,世上倚马立就的“才子”毕竟不多,“推敲”乃千古诗人雅事。只是作为和尚,整日“苦吟枯索”,如何学道参禅?岂不本末倒置误了生死大事?难怪老友陈三立半真半假地讥笑其吟诗成痴成癖:“成佛生天,殆不免坐此为累,可笑人也。”(《〈白梅诗〉跋》)

以诗寄禅、以诗度世,这种冠冕堂皇的大话,寄禅不大好意思说。原因是他的“苦吟”,带有很大成份的“偿债”和“求名”的因素,而远不只是自娱或证道。“以诗会友”本是雅事,可弄到成了负担,整日为“欠债”“还债”担忧,雅事可就成了俗事了。寄禅本就喜欢结交当世名人,一八八六年参加王闿运等人组织的碧湖诗社后,吟诗更成了日常功课,“还诗债”之雅居然也成了吟咏的对象。“数年风月陈诗债,今日应须次第偿”(《暮春禅课之余……》);“只嫌吟鬓萧萧白,诗债经年尚未还”(《次韵酬严诗庵》);“一笑相逢转愧颜,六年诗债不曾还”(《夏剑丞观察于六年前枉顾毗卢寺……》)。如此说来,和尚实在活得不轻松,慧业难得,诗债未偿,何来空寂心境?更何况偿诗债除了结人缘外,更包含佛子所不应有的争强斗胜心,这一点在吟白梅诗中表现得最突出。寄禅性爱白梅,甚至遗嘱圆寂后在冷香塔周围环植梅树(《冷香塔自序铭》)。可是其“闭门独自咏梅花”,并非完全出于不可抑止的诗情,而是带有比赛的味道。“云门方伯人中仙,百首红梅海内传。我愧白梅才十首,吟髭撚断不成篇”(《赠樊云门方伯四绝句》)。后来在“红梅布政”樊增祥、“白梅和尚”寄禅外,又出来个“绿梅公子”夏伏雏,且以七古一章见寄,颇有希望三足鼎立之意,寄禅于是作《答夏公子二绝句》,其中一为:

既然“甘冷淡”,为何不断攀比,耿耿于世俗名声?吟诗自吟诗,但求适性娱情,不管他人说三道四,这才能真正脱出尘俗。可惜寄禅作不到这一点,舍不得浮名虚利。尽管他也曾歌吟:“笑他名利场中客,为甚黄金不买闲”(《山居,和连笏峰孝廉韵》);单凭他的热衷于比试诗作,人们也有权怀疑他并未摆脱名利之覊绊。

一开始或许真是一味嗜诗,并无其他杂念;可随着“诗名赢得满江湖”(《自题击钵苦吟图三首》),寄禅的吟风啸月不再是“无目的”“非功利”的了。“苦吟”与“赛诗”已不大可取,更何况后期越来越多的唱酬寄和之作。唱酬的对象,有的是志同道合的诗友,有的则纯是附庸风雅的达官贵人。“喜留禅客饭,懒问达官名”(《赠高葆吾》),这只是说说而已。翻翻其诗集,即使只看题目所列各式官阶,也可知其并非“懒问达官名”。此类唱酬诗,于诗于佛均无益,唯一的作用是获取诗名。对此,郑孝胥曾有一首赠诗说得颇为明白,其中前六句是:

这首诗可谓击中要害:痴诗有碍学道,贪名更为佛所诟;寄禅实难辩解,只好王顾左右而言他,说说“嗟余学道老无成”之类的套话就敷衍过去了(《次韵答郑苏堪京卿七古二首》)。

“贪名”理论上应是有碍于学道,可实际上却无妨甚至有助于寄禅成为“高僧”。是否“高僧”,并非纯粹由佛学界考核评定,这其间达官贵人、诗人名士的推许与品评起了很大作用。以王闿运、陈三立在文坛上的地位,一加吹嘘,不难使寄禅诗名满天下;而郭嵩焘、易顺鼎、樊增祥都曾居要津,又都是寄禅多年诗友,即使政界中人对其也不能等闲视之。可以这么说,寄禅在佛学界的威望,与其诗名及其诗友的显赫地位不无关系。

持律谨严或者学理精深,固然是有道高僧;即使道法不甚高深,可能于乱世中护法、弘法,不也是很可尊敬的高僧吗?前者重在对佛理的领悟,后者重在社会活动能力,也就是我们今天所说的“宗教活动家”。“痴诗贪名”在前者是不允许的;在后者则无碍。倘无诗名,何以结交当世名流并达到保护佛教事业的目的?主持一方大寺乃至筹组中华佛教总会,都并非道法高深就够了。尤其是在这“刹土变迁,新陈交替,困苦颠连,万方一概”的“法难”之际,(《致宝觉居士书》),要使“佛日重辉,再转”,就必须与当道权势打交道,实在无法清高。空谈佛理不见得奏效,讲交情反而有点用处。寄禅后期为护法而南北奔波,靠的也是他的诗名以及历年唱酬奉赠结下的交情。“可怜慧命垂危急,一息能延赖长官”;“只恐空门无处著,白头和泪上官书”(《次秃禅者〈辞世偈〉韵,以纪一时法门之难》)。话说得很难听,可挺实在,处此危难之际,同是“白头和泪上官书”,别的高僧就不见得有寄禅本事大。这一点寄禅颇为自得。一九〇六年高旻寺月朗和尚与德恒和尚争座,请寄禅代为调停。寄禅除托扬州府知府及江都县知县“为高旻作大护法”外,还有本事“托现署藩司朱盐道转求周玉帅,为宝刹护法”,这可不是寻常僧人所能办到的。难怪寄禅复月朗和尚信中颇有得意之色:

盖朱、陶二观察及朱大令,俱敬安故人。敬安平日以文字虚声,亦谬承当世士夫赏识,为法门请命,或不以丰干为饶舌也。

平日里吟诗担心堕入“文字障”,关键时刻才知吟诗也可能有助于“学佛”。当然,这么一来,学佛人当初的誓言“自说烟霞堪作侣,此身终不近王侯”(《赠郭意诚先生》),也就不好再提了。寄禅晚年多与达官贵人交往,甚至赠诗与书信中语气卑下,不乏阿谀之词,想来也有不得已的苦衷。据说叶德辉引吴薗次讽大汕和尚语赠之:“和尚应酬杂,何不出家”;寄禅笑颔之,不能答(钱基博《现代中国文学史》)。“不能答”可能是自知理亏,也可能是别有深意,还是不要过分刨根问底好。

想当初寄禅出家不久,识字无多,登岳阳楼而得“洞庭波送一僧来”句,人谓有神助,其后遂立志学诗。四十年后寄禅于多事之秋奔走护法,幸得有诗名相助,如此看来,“山僧好诗如好禅”也无可厚非。如果我们承认寄禅的“奔走护法”也算高僧的话,那么叶德辉的断语不妨改一下:“工诗未必非高僧”。只是工诗的高僧“忧诗复忧道”,其心理矛盾远比寻常佛子、诗人复杂,既不可盲目崇信,也没必要过分深责。

发表评论