今年第三次跨入中原路干休所。1983年12月31日撤销铁道兵之前,按文件有关规定1949年之前入伍的老干部可以进干休所。当时全师有83名老同志符合要求的,除了一名助理员以外,其他均是团、师职干部。现在干休所只有7位老同志健在,其他都已离开了人间。

一个月前就计划准备采访崔副政委,因天气炎热,到人家不方便,就拖止今日才得以实现。昨天上午已和崔副政委小儿子崔山提前联系,约好今天上午十点到他家采访原铁道兵一师崔副政委。进入会客大厅,龙阿姨满面笑容在大厅迎接我。我看到大厅周围的墙上掛满了各种书法字画,我还认为是名家送的字画呢。阿姨介绍说:这是她和老崔的作品,真没想到他们还有书法绘画的雅兴。接着崔山又陪我上了二楼,在玻璃柜内摆满了崔副政委和阿姨多年来得到的各种奖状、奖章,还有几幅他们革命伴侣的大照片,还看到几本书,其中一本就是崔副政委退休后用两年多时间写的回忆录《我的军旅我的情》,这些都给我采访提供了有价值的参考资料。

现将采访内容编入美篇,将崔副政委一生奋发努力,一生的正气,为铁道兵一师鞠躬尽瘁,忠心耿耿,办了很多的实事,好事。在采访中了解到崔副政委的点滴故事很多,也很感人,现将他回忆录的片段选择整理成稿奉献给战友们分享。

崔宗杰,1927年4月22日,出生在山东省齐河县崔家桥村一个农民的家庭里。1945年4月在学校加入中国,1945年11月参加了八路军。在此期间他参加了冀鲁豫军区六分区的游击战、陇海铁路破袭战、实破黄河天险、淮海战役、渡江战役、进军大西南、贵州剿匪等战役。

1950年由陆军17军49师改编为铁路工程六师26团。1952年底六师入朝参战,担任朝鲜龟城至求场铁路枪修任务,直至战争结束后回国。1954年参加黎湛铁路建设,在此期间担任六师政治部青年科副科长、26团政治处副主任、主任(27岁);1955年参加鹰厦铁路建设;1960年参加贵昆铁路建设,在此期间己任命为六师26团副政委。1963年4月,26团参加黑龙江修建森林铁路。

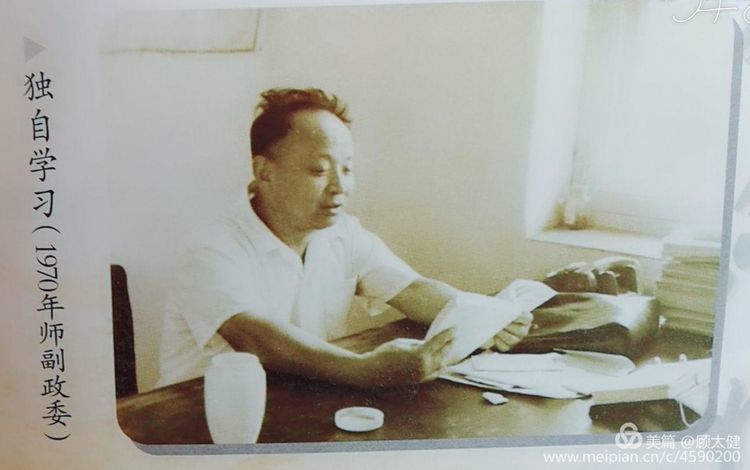

1964年9月全团调入云南改编为铁道兵一师五团,崔宗杰任政委(37岁),在云南参加了成昆铁路建设。1967年7月份调铁道兵一师任政治部任副主任(40岁)。1969年12月份从云南省元谋县搬迁至湖北省丹江口市,1970年被任命为铁道兵一师政治部主任,1972年被任命为铁道兵一师副政委(45岁)。1975年8月10日参加指挥河南驻马店抗洪抢险;1984年兵改工前转入干休所(57岁)。

自 序 1983年12月6日国务院、联合发出《关于铁道兵并入铁道部的决定》,中国人民解放军铁道兵番号撤销,集体转业。1983年12月31日我们铁道兵第一师转为铁道部第十一工程局。当时我不愿意离开部队,就离职休息在湖北省襄樊市中原路干休所。仍是不穿军装的军人,属解放军编制,待遇仍按副师职干部,行政13级,工资照发照增,不发军衣但发服装费,仍有粮油补贴金,由军队编制的干休所负责领导管理和服务。虽然我们的思想不通,不愿脱下军装,但也没法子,这必竟是国家宏观政策的调整,我们只能服从。

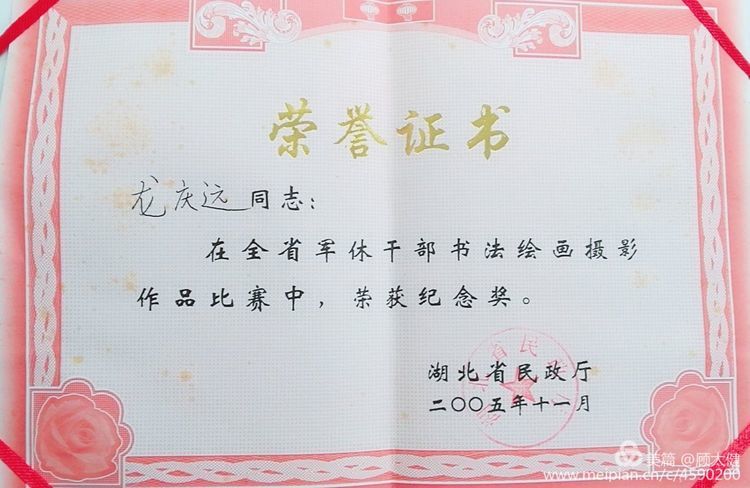

自离休后,我每天听新闻广播、画画、散步、钓鱼、买菜、吃饭、睡觉,军旅生活的习惯已渐渐的远去。1997年,我的老师侯井天(《聂绀弩旧体诗全编》的作者)约我参加长清南抗日高小校友聚会。同一起参加八路军的男女同学们和各自的家属来到山东济南市,大家非常高兴。能聚在一起回忆过去,畅谈离别几十年各自的战斗经历和生活状况,你一言,我一语,弹指间当年的青少年,如今的花甲老人,真是感慨万分、心潮澎湃啊! 在这里难以用语言来形容当时的情景和情怀。在济南市相聚、参观旅游完后,大家又聚在一起写的写,画的画,各显神通,发挥各自的技能。侯老师著书,邱士政写书法,崔宗汉画虾,李莉画竹,辛洁刻章,唯有我和老伴,什么也不会做。因我这50年间,前10年属于烽火连天的战争年代,后40年是处在社会主义建设的时期,是鼓足干劲力争上游,多快好省建设社会主义的时代。几十年来我没有进过军校,没有休过假,星期日都是在组织部队搞“抢晴天、战阴天,刮风下雨要大干”,春节、“五一”、“十一”等节假日就创高产,向节日献礼。那时虽然很苦很累,但是心里只有一个:就是努力工作,只想到全心全意的完成组织交办的各项任务。平常也没有时间学文化,因此我的文化水平没有什么大的提高。在聚会中看到别人能书、能画,深觉尴尬。我就对侯老师说他偏心,为什么你光教别人学诗、写字、绘画,不教我学。侯老师回答说: “你带兵打仗修铁路,你的贡献更大。”我说: “那是广大干部士兵干出来的。现在已经过去,现在你看,教我学点什么? ”侯老师回答让我学绘画算了。于是老师带我到书店买了一套盗版的芥子园画传。回襄樊后,我和老伴上了两期老年大学,从此就学起绘画。我学山水画,老伴学画花鸟。到如今我写回忆录时,我和老伴已经画了不少作品,虽然水平不高,但也参加过襄阳市不少的画展,还参加了湖北省军区的画展。我和老伴的画还被选到了国家批准的“老骥伏枥,志在奥运”全国老年书画作品大典,老伴得了金奖,我得了银奖,并获得金杯一个,书一本。特别是老伴的作品获得了文化部大奖,这也是国家级的奖项哦。这对我俩是极大的鼓舞,增强了我们绘画的信心,在此写上两句感受:

2006年,我得知长春的女同学辛洁在上老年大学学读诗、写诗,我也很想学,就请她把教学大纲寄给我,我也自学读诗、写诗。由于我的文化水平较低,诗的生字太多,我边学拼音边按教学大纲要求学习,既背拼音字母又背诗的平仄格律。这些我当时都背熟了,觉得可以写诗了,就写了一些自认为是诗的诗,寄给我的侯老师和辛洁同学修改指教。侯老师是《聂绀弩旧体诗全编》的作者。他看后电话告诉我说:你写诗难度较大,还是专心学好你的画。一瓢冷水浇灭了我写诗的兴致。辛洁说:现在一些人写诗,不一定都按老格律写。这以后我就没把主要精力放在学写诗上了。我两个女儿是搞教育的,还不如写写自己的过去,让子女们了解一下父亲的经历和历史。因此,我于2008年又下决心写自己的军旅生涯,从起草到定稿,用时仅两年半时间,恰巧2011年是伟大的中国建党90周年,七万余言的军旅生涯回忆录,就算是我这个普通的员给党说说心里话,也就当作我这个员给党90岁生日奉献的礼物。

崔老在回忆中说到:参加修建森林铁路时主席曾经说: “我们建设社会主义缺少钢材,为什么没有钢材? 是因为没有煤。为什么没有煤? 是因为矿山的矿道缺乏支撑木。为什么没有木头? 是因为没有森林铁路,大量的木材运不出来,所以要修森林铁路。”为了响应主席的的号召,团党委要求坚决按期完成修建森林铁路的任务。我们的口号是: 长期留在兴安岭,要死在兴安岭,埋在兴安岭,修建森林铁路,运出木材,支援全国建设。全团指战员通过学雷锋,学大庆,争分夺秒,有时每天施工15个小时。这里回忆在东北修建铁路时一些情景。冬天的森林地区是天寒地冻的,部队进入工地,要挖坑支锅做饭,锅曾因为火烧化了冻土而翻掉在地上。晚上战士们休息了,皮棉鞋放在地上,早晨被冻在地上拿不起来。施工时,战士们用洋镐挖冻土,一挖一个白点,要花费很大力气才能挖开一个洞。因为天气特别寒冷,部队每班一个帐蓬,要有一个专门的烧炉工,一个班一夜要烧1000斤左右的柴,把一个大油桶烧得红红的,战士们才能睡好觉。就这样,战士们的手脚耳朵冻坏的还是有很多。冬天是冰天雪地,夏天是泥水满地,深及膝盖,蚊虫叮咬。汽车不能通行,靠冬天把粮食干菜运进驻地。部队夏天就以高梁米和干菜为食物。油和肉很少,没青菜,战士们营养不足,得夜盲眼的很多。因为没油没肉也没有青菜,每人每月51斤高梁米还不够吃。战士们特别是上海兵,他们家中常常寄来的油饼、饼干、油条等东西堆满通北镇的邮电所。我们没办法就向铁道兵反映部队粮食不够吃。有一次,铁道兵后勤部军需处老红军侯处长亲自到我团八连蹲点调查,开始不相信51斤高梁米不够吃,他自己用小锅煮着高梁米吃,结果半个月后,侯处长他自己也不够吃了。他回到北京,找到商业部的张云历副部长,反映情况,张副部长从全国各地调了些腊肉和猪油给部队,才解决部队吃饭的问题,夜盲眼才慢慢消除了。在当地施工相当困难,夏天是泥水满坡,坡下的泥水深到膝下。平地是一个个长草的大塔头,塔头上草有一人高。塔头周围流水有的深到大腿,再下面是稀泥草根三寸,泥下是永久冰层。战士们都是穿皮靴,就用草根下的三寸稀泥修筑路基。施工过程中先用很快的镰刀割掉塔头草,再用小铁锹铲去塔头,再用铁锹铲下象豆腐块似的草根,将草根摔掉,最后才用永久冰层上的稀泥修筑路基。就在这样的条件下,我们要求每连每月还要创万方速度才算完成上级交给的任务。除了这些困难外,还有难以应付的“三班倒”,即牛虻、 蚊子、小咬,还有草爬子。每天从早到晚不停地叮咬着人。蚊子大而花,相当多;小咬黑而小,咬起人来起大包;牛虻是大而猛,咬人更厉害;草爬子个个象狗毙子,咬人会使人得森林脑膜炎。所说的“三班倒”,就是小咬和蚊子在早晨和傍晚成群的在空中黑压压的几乎能遮住太阳, 象起大雾;白天是牛虻叮咬,双耳闻嗡嗡响,数量之多,是惊人的;晚上是蚊虫叮咬。有人诙谐地说: 兴安岭三件宝,蚊子、牛虻加小咬。 战士们施工还有三件套,头戴沙罩,手带套,裤脚用绳子捆住, 否则会被“三班倒”咬伤,引起化脓流黄水。每个帐篷都要有一个草爬虫检查员,部队收工回来都要一个一个检查,看战士们身上有没有草爬子才放心……

我曾在记录十一局四处的历史一书中,写过一篇介绍26团响应上级号召,在森林施工中,准备长期留在兴安岭,死在兴安岭,埋在兴安岭的豪情壮志的报导。正在我们热火朝天的施工战斗中,1964年9月 又奉命调人云南准备抗美援越。当部队坐着火车将要离小兴安岭时,战士们高喊: 兴安岭再见了! 高梁米再见了! “三班倒”再见了! ”

在采访中崔老还提到以下几件事,有高兴的事,也有痛心的事,他说:我一生第一次感到无尚光荣的大事,即1956年10月1日,我被团党委推荐,并批准我去北京参加十月一日国庆节的观礼。在观礼台上,我见到了、朱德、周恩来、、陈云、、等党和国家领导人,而后又在新华门内受到上述领袖们的接见,并且一起合影留念。后来总政治部组织全军观礼的英雄模范人员,用火车专列送我们到东北参观了飞机制造厂、火车制造厂、轮船制造厂、炮弹子弹制造厂、电线制造厂等厂和大连海军、舰艇等,这在当时的那个年代是部队给予我的最崇高的奖赏了,也是那个年代人们羨慕的荣誉,这种奖赏和荣誉在我的一生中有三次,这是第一次,所以这次的荣誉使我受到极大的教育和鼓舞。回到部队后,我的工作更加努力,日以继夜的工作,几十年如一日,没有请过假,休过假,连自己的祖母、父亲、母亲去世,我都没有回老家,直到离休为至。

1960年正值我国粮食最紧缺的年代,全国闹饥荒,有钱也没处买粮,饿死许多人。同年2月,我的岳父来部队探亲,在部队吃了几天饱饭,回去不久就非正常死亡了,岳母也相继饿死。我的母亲也是得浮肿病去世的。我的大女儿于1960年2月出生后,我爱人带她到部队坐月子。我千方百计买回了一只老母鸡,准备给爱人炖汤。没想到老母鸡下了一个蛋,就没舍得杀。我在草房境根挖了个洞,想叫它白天出去找食吃,中午回来下蛋,哪知没几天,母鸡就被黄鼠狼吃了。可怜我爱人坐月子连碗鸡汤都没有喝上。没有营养没有奶水,女儿常常饿得哇哇大哭,瘦瘦的小脸只看见一双大眼睛,所以我当时给她起个小名叫梨核。幸亏我团后勤处在新疆买来了一些发了霉的粗制牛奶粉,我一下子买 了20公斤,才救了女儿的小命。 我的战友周长月用小口径步枪打几只乌鸦,送给我家两只,我爱人做好,每次只给她吃一小块。女儿常常饿得哭着叫着要吃“嘎嘎”(贵州方言,即肉)。这一年大人小孩都是按定量用罐子分米蒸饭吃,才能保住各自的小命没有被饿死。

我还有一直不想提的事,1956年生而于1972年夭折的长子崔鲁建。当年我的大儿子崔鲁建从小聪明好学,特别勤劳、有孝心。在我的心目中非常看好他的未来发展。但是,我作为长年带兵的军队领导干部,一直奋战在祖国铁路建设的前线,几乎不能顾家。在大儿子得病期间没能全身心的投人治疗,造成误诊导致大儿子16岁去世,这是我最悲伤和最难以忘怀的记忆,每每想起,心中都是楚楚的痛,愧疚大儿子,愧对妻儿……

崔老回忆铁道兵一师在襄渝线施工中时说到:部队有三万七千多人,民工十一万人参加襄渝铁路施工建设。在施工中,牺牲的干部战士120余人,民工55人, 伤1500余人。铁一师党委在丹江口市老营镇为烈士们修建了一个烈士陵园,让后人瞻仰。我们的干部,特别是战士生前每月只有6元的津贴费,牺牲后,他们的父母亲人只能拿到300多元的抚恤金。我们一师修烈士陵园因超过了一点钱,一师党委还向上级写了3个检讨报告。铁一师在云南元谋县也修过一个烈士陵园。这里再多说几句,我写这段回忆说明我们铁道兵干部战士在施工战斗中不仅是艰苦的,更是要流血牺牲的,这实际上是和平年代的战争,是开山劈地遇水架桥的战争。这场战争仍旧需要我们的部队官兵发扬一不怕苦,二不怕死的革命精神和奉献精神。 我们修建陵园是让我们每个活着的人都永远深深地怀念为祖国铁路建设奉献生命的战友们。

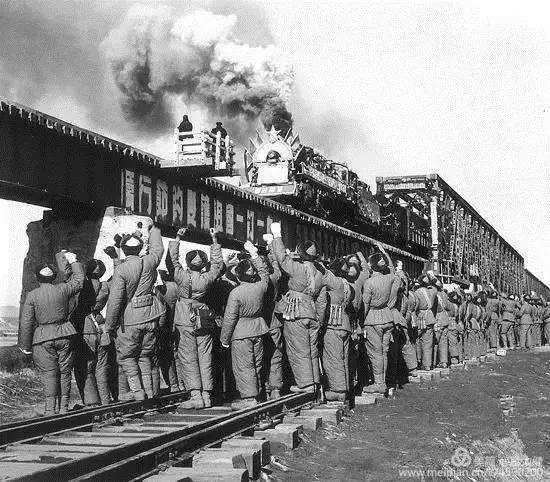

我们铁道兵于1950年10月至1952年已先后人朝作战至1954年4月25日回国。几年中,我们铁道兵在朝鲜进行了史无前例的敌人轰炸扫射与我们反轰炸反扫射抢修铁路的战争,建起了一条打不垮,炸不烂的钢铁运输线年底人朝参战,担任朝鲜龟城至求场的铁路抢修任务。我们营担任三公里铁路工程,劈过了三个半边山头,于1月初开工,5月底完成任务。由于任务紧,都是边测量边设计边施工。在德川至求场段的第二期工程任务期间,我调到师青年科任副科长。

我们部队一入朝就变成志愿军了,部队入朝都是坐的闷罐车,象运货一样秘密入朝。为了适应雪的白色,部队一下火车就有人指挥部队通通翻穿棉衣,以利防止飞机扫射,并迅速离开火车站。因为敌机昼夜不停地扫射轰炸,他们白天撒下红黄蓝金银色的纸条,用来扰乱我军雷达的映射,晚上不断地投下照明弹,黑夜如同白昼,投下炸弹、子母弹,定时弹,还有扎破轮胎的钢三角,酒在公路上。公路上到处都是炮弹坑,定时弹,钢三角,破汽车。战争是残酷和激烈的,现在的年轻人可能从电影《上甘岭》,《英雄儿女》 中看到过,但亲历的感受是不一样的。我们部队在艰苦的环境中一面应付战争,一面抢修铁路、公路。真是同仇敌忾啊,朝鲜的男男女女,老老少少,时时刻刻都在配合我们部队抢修公路、铁路。为了抢修部队和老百姓的安全,针对敌人每晚数次不定时的空袭,我们部队联合防空哨兵每晚在各山头上要打出几十万发防空子弹,这在很大程度上保证了大家的安全。白天的时间几乎不能安宁,敌机在一天中不知要穿梭来回扫射轰炸多少次,我们抢修路也只能在空袭的缝隙中进行。当然,那时我国在前苏联帮助下仓促组建了规模不大的空军部队,所以我们也时常看到敌我两军的空战,两机交战中喷的汽象条条长龙, 也看到被我军打下的飞机拖着长烟栽向大地,到处是飞机残骸。

我亲眼目睹了美帝国主义在朝鲜发动违反国际法的细菌战。就在我们营部后山上,有几只野鸡在咕咕叫,我就拿起通讯员的卡宾枪到后山上打野鸡,我一枪打死了一只又肥又大的野鸡。营部干部和房东们拍手叫好,当我爬上山去取野鸡时,却发现一个炸开的细菌弹,弹的周围爬出很多苍蝇和蚊虫,在寒冷的朝鲜冬天活动着,爬的到处都是。我取回野鸡,让厨房炒熟了,多数同志怕有细菌不敢吃,我和郑干事两个不怕死,饱饱地吃了一顿…… 1954年4月,我们部队从朝鲜回国后,到甘肃省天水市驻扎。受到天水市人民的热烈欢迎,他们把我们部队称为最可爱的人。我们在“热烈欢迎! 热烈欢迎! ”的口号声中驻扎下来。天水市的青年团委多次要求我们部队的青年和地方青年开联欢会,多次要我做朝鲜战争情况报告,要我讲美帝国主义怎样杀害朝鲜人民的罪行,讲敌人的各种破坏手段,讲我军是怎么英勇善战消灭敌人,怎样抢修铁路,怎样排除定时炸弹,讲各种英雄人物的英雄事迹。当我讲到美帝国主义用残酷手段杀害朝鲜人民时,当敌机发现城镇乡村等各种目标时,他们就用炸弹、定时弹、子母弹、重型炸弹、细菌弹、毒气弹进行轰炸,城镇、乡村几乎炸平了,烧光了,工厂、学校炸垮了,铁路炸断了时,青年们都振臂高呼口号: “打倒美帝国主义! 反对侵略,我们要和平! 反对战争! 口号声响彻整个礼堂。当我讲到黄继光用身体阻住敌人枪眼光荣牺牲时,邱少云为了掩护部队埋伏时,被敌人炮火烧着的野草活活烧死时,为志愿军消灭敌人创造了胜利的条件时,当讲到我铁道兵登高英雄杨连弟被定时炸弹炸死时,当讲到李云龙破坏敌人几十枚定时炸弹时,青年们不断高呼“向英雄们学习! 向英雄们致敬! ”并伴以热烈的掌声。当我讲完走下台时,青年们把我高高抬起向空中拋来抛去,还要我签名留念。当时的感受是我难以用语言来形容的。那些青年男女对我们特别热情,还有一些女青年向我这个长得不帅的青年科长暗送秋波。更有意思的是,青年团工委姓姚的姑娘,多次来青年科找我。我们科的一位女同志,也是如此。这其中原因,除了我的人格魅力外,更是因为那是个出英雄的年代,是个崇尚英雄的年代,正如作家魏巍所言: 我们志愿军是最可爱的人。

1、 1946年秋天,战场上已经没有了青纱帐的掩护。一天傍晚行军中,突然两架敌机低空飞行,距地面只有树梢房项那么高,对我所在的部队用机关枪扫射。只听飞机的轰鸣声夹杂着机枪声如雷贯耳,巨大的机身仿佛要向我们扑来,子弹卟卟地在我身边落地,尘土飞扬。打死了我十八名战友,我却侥幸地活了下来,而且没有受一点儿伤。

2、1947年,我在山东带新兵训练,在一次手榴弹投掷的实弹演习中,我和五六个同志在投弹掩体中作纪录。一个新兵因紧张手抖,将手榴弹引爆线拉出,却未甩出掩体,落在了右侧二排长的身旁,二排长用脚一踢,将手榴弹踢到我眼前,此刻我来不及躲闪,只有迅速卧地。手榴弹在我左眼前爆炸,将我左眼皮炸伤,血流不止,我急忙抓起两把土敷上才将血止住,差点儿被炸死。

3、1948年,我和另外两位同志去前线参加杨山万富河阻击战。战斗中敌人先用猛烈地炮火向我阵地发起攻击,然后又反复发起冲锋。当时子弹密集如雨,突然一颗子弹打到我身旁的掩体上,反弹起来击中我的石上额。万幸没有未打进脑骨,只是起了个疱,而我旁边的两位战友却没有那么幸运,一位光荣牺牲了 ,另一位受了重伤。

4、1951年在贵州剿匪期间,一次我带着通讯员到县里开会。正遇上下大雨,我们牵着马过河,山洪爆发,突然倾泄下来,当时我牵着马缰绳,通讯员拉着马尾,一下子被激流冲出八九米,我们被冲散了。通讯员死死抓住马尾,被马带上了岸。我抓住河边的一棵大树的树枝,用尽全力才爬上了岸,没有被洪水冲走。

5、三反运动时,我被冤打成贪污犯,我认为这是完成剿匪任务后卸磨杀驴,思想不通,想用手枪自杀。就在扣动扳机的一刹那, 我突然想到如果就这样死了,更没有办法澄清自己,会变成真的贪污大老虎。想通了这一点,我放下了枪,放弃了自杀。那一次真是差一点儿自己送自己去见了阎王。

6、抗美援朝抢修铁路时,因刚由陆军转为铁道枪修,放炮技术较差。有一天等部队收工后,我同十三连连长张医平指挥打眼装炸药,本来按照爆破要求,爆炸产生的碎石应向山的前面方向飞去,结果事与愿违,点燃炮后,只听“轰隆”声,漫天的大小石块却向我俩藏身的背后砸来。只见篮球大小的石块从我们身边飞过,最近的只有有几厘米,真是惊险万分。我们躲过了大石块,但小石碎土却掉落了我们一身,几乎把我们掩埋起来。

7、1962年夏,我团都在福建修建铁路,附近有一条九龙江。一次我去江中游泳,去时顺水游到了江中间,水浅流稳,游得还挺开心。可没想到回来时,是逆江水的流向游动,非常吃力,我开始还奋力向前游,后来游不动了,就被江水冲出两公里多。偏偏江边悬崖峭壁没法爬上岸,当时我已精疲力尽,眼看就要沉人江底。千钧一发之际,我突然摸到一树根用力爬了上来,如果再往下冲小命就没了,不知是哪路神仙留下了一个救命的树根给我。

8、1966年,我团部在金沙江修建铁路,驻扎在一个叫摸鱼炸的地方,该地与江边渡口之间不通汽车。有一次我带四岁的儿子回昆明开会,若要走小路需爬二十余里大山,儿子太小,不能爬山走小路,只能乘金沙江的小渔船到渡口。金沙江底高低不平,水深激流,波浪大,小船象一片树叶在湍急的江水中飘泊,我右手狠抓住船边,左手紧抱着儿子,两个船夫一个劲儿的不停高喊着: “不准动! 不准动! ”。当时情况非常危急,小船随时都有翻人江底的危险。我想这次要藏身金沙江了,直到小渔船险象环生地划到了渡口,我们上了岸,我那颗悬着的心才平静下来。

9、1975年7月,我带领一 批干部战士深夜开车去抗洪第一线,当晚雨水较大,河水猛涨,公路上洪水己涨到了齐腰深,车己无法行驶,也无法躲让,我们几人立即向旁边的山上爬去,当最后一名同志刚刚爬上来时,我们乘坐的五台小车全部冲走了,如果晚几分钟,我们这些人也将被洪水吞噬。等到天朦朦亮的时候,洪水退去了,我们往山下一看,五台车一台被大树卡住,四台被洪水冲下山沟成了废铁。大家都庆幸拣了一条命,真是命不该绝呀。 因我九次遇难未死,我已活到了91岁,所以有一句俗话说:大难不死,必有后福。果不其然。

龙庆远生于贵州,1951年入伍,今年82岁,看她的精神面貌只有七十多岁,开朗活泼,勤劳朴实,心地善良,虚心好学。她小于崔副政委九岁,她相夫教子,和崔副政委结婚以来,从没有因为家务销事争吵过,全力支持老伴工作。在做好自己的工作的基础上,还要管理好自已的家庭,带好自己的孩子。

我生于1935年12月19日,七岁开始上学,1949年10月家乡解放,我又继续上学,于1950年12月高小毕业,于1951年元月6日加人新民主主义青年团,1951年元月18日参加中国人民解放军,随到镇远军分区护校学习。因形势需要我们学了一年后结业,被分配到军分区医院。1952年4月我们医院80%的医务人员调往刚成立的铁道兵第六师医院工作。不久在1952年12月,我们铁道六师全体指战员参加了伟大的抗美援朝战争。在朝鲜德川郡享凤里认识了我的老伴崔宗杰。

朝鲜停战后,于1954年4月部队整装回国到广西贵县桥墟镇,1954年12月29日我和老伴正式完婚。我们婚后经常分开,我在师部,他在团部两地相隔。我们的家,家不像家,户不像户,我住集体宿舍,各忙各的工作,谁也顾不了谁。这就是我们处在那个年代的人对党、对人民事业的无私忠诚和奉献。我生第一个孩子到四个孩子他都不在我身边陪伴,连孩子们都不知道他们还有爸爸。记得有一次他回来抱抱儿子崔山(2岁时),儿子就是不喊爸爸。

1958年我随师部调住贵州省贵阳市工作,他的团部在广东,我被贵阳市人事处留在市级机关托儿所工作,刚调到此地人生地不熟,又加孩子生病出麻疹发高烧,他那时匆匆忙忙从广东来师部开会,到我单位说忙看了我和孩子,一句话也来不及说就走了。第二天他返回广东去了,夜里孩子高烧不退,人们已经熟睡了。急得我背起孩子,往贵阳市十字街跑,正好碰上一辆三轮车把我们送到郊区的传染病院。星期天出院, 回来正处春节,我们娘俩回家点油盐米菜都没有,正好碰上组织部刘部长来我所拿过年物资,他看到我们什么也没有,关心的给分了肉米菜等,我和孩子算是简单过了个春节。这些苦,这些难,我从不向自己丈夫诉说。为了支持他工作,让他全心的投入到为党为人民的工作中,我无怨无悔的去承受这艰辛的生活。我想,作为一个员和一个革命军人家属,应该面对现实,党和人民不会忘记的!

1962年我又被调回部队工作,当时因蒋介石,部队立即调往福建前线,我分配到留守处担任家属助理工作,管理全团几十户家属。不久,部队又从福建调往东北黑龙江省修森林铁路,我又随后调动,自己一个人带二个孩子,身背一个,手牵一个, 辗转了多少个车站才到北京。第二天从北京乘车到了黑龙江省通北镇部队驻地,我被分配到通北林业局劳资科管理档案工作。一年后,又随部队调往云南省修建成昆铁路。当时部队驻在陆丰县的一个深山老林里,部队早在此修建很多营房。在此豺狼出没,部队和家属们驻地很分散,部队扎营地是个村不靠村,镇不靠镇的地方,所以我的工作暂时没办法联系。部队刚到就投入了紧张施工的任务,要求施工指标月进1000米隧道。这时团党委决定为了完成施工任务,机关干部和战士全部投人施工前线,全团家属五六十户也要很好的组织起来,自己管理自己,好让干部们轻装上阵,安心投入到施工中去。在我暂时没联系上工作情况下,团党委决定聘请我走出来担任家属主任工作,为了支持部队工作,也是支持我丈夫工作,我决定担起这副重担。我立即召开家属大会,成立了家属委员会,根据驻地划片分组,各委员负责在片的小组分工合作,有了组织后,我们家属的行动一致,互相关心,互相帮助,一家有困难,个个伸出友谊之手去帮助,大家紧紧团结在家属委员会周围。我们90%的家属在家属委会的领导下,每天下部队,到每个连、每个营帮助战士们有组织、有分工的清洗被子、床单、衣服,有破的及时缝补,并收集战士们没有补的袜子、破手套,共补好8000 -9000双。还组织家属砸石碴,补帆布帐蓬和大批棉衣,家属们从早到晚不怕苦不怕累,忘我的工作,无私奉献。我们家属的这些举动,使干部战士们感到大家庭温暖,更激发他们劳动热情,全5团上下都发动起来,很好地完成了上级分派的任务,受到铁道兵西南指挥部和师部表场。并号召全师向五团家属学习。年终总评我们五团家属工作,受到师团表扬,我和马青云被评为学习思想积极分子,并参加团和师的表彰大会,我还在大会上发了言。

1967年7月我的丈夫调师政治部任副主任,我们跟随到昆明师部,这时正处时期。到师部不久,我又担任家属委员会主任。政治部文化科负责给我们家属编写、编排节目,由家属们演出。组织一个由家属组织起来的思想宣传队,由代干事和我带队,我们到师各属营连和各团宣传演出受到全体战士的好评和赞扬。

1969年10月我随部队调到湖北省丹江口市之前为了支持丈夫的工作,我停薪留职六年,到湖北后我离开了家属居委会,走向了我丢下几年的工作岗位。现在虽和丈夫暂时在一起有了个家,但哪象个家?他常年在外顾不上家,一年四季都下基层部队,忘我的工作,我工作也很忙,顾不了家。经常等我夜深12点回家时,家门开着,收音机还响着,孩子们都睡着了。一次,孩子发烧病了,我只能请部队门诊所同志照顾。三个大孩子上学,小儿子崔龙四岁在家,到点了还要去部队伙房给哥姐打饭吃。在这种情况下,我又调到离家近的县前进中学工作。1972年,我的大儿子崔鲁建高中刚毕业得急病抢救无效病故了,丈夫都不在儿子身边,没能见上儿子最后一面。他愧待他的孩子和妻子。但我理解他,他想做好父亲、好丈夫,但他身不由己,力不从心,他一心扑在党的工作上,忘我的工作,想到的是别人,唯独没有他自己。丧子之痛,为了离开儿子生前就读的前进中学环境,我又调到水利部丹江管理局工作。1979年部队人驻襄樊,我就直接到丹管局在襄樊的办事处,于1990年退休。

我的一生是在党的教育下,在解放军这所大学校接受教育逐步成长大,也是踏着祖国蓬勃发展的步伐和共和国同步走到今天,我的人生路上虽没有经过坎坎坷坷,但毕生自己在工作和生活上都严以律已,宽以待人,不负众望做好自己的工作,自己平平淡淡的一生,但问心无愧,我们俩先后离休退休后,我们相亲相爱,寸步不离,从此我们每年都要出去旅游。分别到当年的老师家、到同学家、到战友家,大家聚会是多么有意义。自退下上老年大学,我们老俩口一起学绘画、学书法,后又一起上老年大学。他学的山水画,我学花鸟,但我喜欢画牡丹花,我们互相学习,互相指点不足的地方,互相鼓励,由于我们不断努力学习,在绘画的道路上不断提高,有所成就,我们第一次参加北京文化部组织老年画展,我们俩一个得金奖,一个得银奖,同时我们经常参加市里和各县的画展,参加省军区、市军分区组织的画展,参加市里书画协会并得到协会的好评,所以襄阳电视台采访、播放,襄阳晚报、楚天报都报导,广州军区战士报也来采访报导,并登在报纸上,每次我们看到报导后,我们觉得很惭愧,自己感觉到自己画的水平不高,都得到了这么高荣誉,但正是在这个荣誉的鞭策和鼓励下,虽我们已年迈,但夕阳无限好,我们继续努力,真正做到老有所为,老有所乐,在绘画的道路上不断充实自己。现在,子女们都很孝心,我们已有外孙、孙子、孙女的大家庭,幸福和谐美满,我和老伴更有信心过好晚年生活。

发表评论