2007年,我遇见当时中国唯一的萤火虫博士付新华。我们一起踏遍田野,到人类未曾涉足或遗忘的角落追逐萤光,像孤僻的孩子翻着母亲的褶皱。道路艰难,我们偶尔需要穿越沼泽和荒坟,还在一家深山旅馆被警察当作可疑分子盘查。

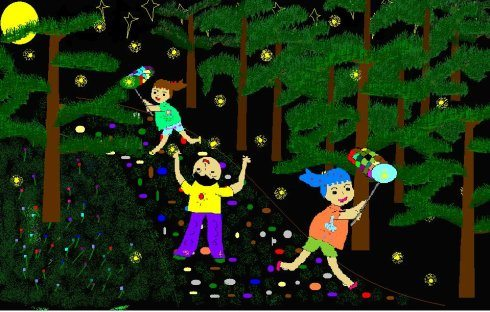

回报通常降临在夜半。它们突然漫天而至,拖着光弧升腾。付博士挥起捕虫网,卷起风,像把一颗石子投入银河。如果你看过3D阿凡达,一定能理解那种光华漫溢的异域感。

2009年,我们从生物学角度重返汶川地震灾区,寻找萤火虫。回来后,甚至动过上终南山的念头,我找隐士他寻萤,如果成行,那一定又是另一个疯狂的故事。(叶伟民)

时隔一年有余,汶川大地震震源点——映秀镇牛眠沟仍保持着灾难降临时的原始状态,伤痕累累的山、淤塞的河和疯长的苔藓。

2009年6月10日晚,在一条已被巨石和泥石流覆没的河床上,31岁的生物学博士付新华艰难跋涉,抵抗着不断郁积的挫败感。

黑暗似乎没有尽头,在这片原本植被丰富的山谷林区,付新华所期待的那个流光溢彩的景象——漫天飞舞的萤火虫,一直没有出现。

他是中国内地首个研究萤火虫的博士。在过去9年时间里,他穿行于野外丛林,踏遍大半个中国,追寻这种逐渐只活在现代人记忆中的昆虫——萤火虫。他的忧虑日积月累:由于长期遭受工业文明“猎杀”,中国萤火虫数量正急剧下降,濒临灭绝。

这不仅提醒人们凄美的童年记忆行将退场,还揭示着生物学意义上的一个危险信号。作为公认的环境指示物种,萤火虫的消退预示着潜藏的生态危机,而这种危机正长期被人为忽略。

一同被忽略的还有它们的科技价值。以萤火虫研究为重要代表的生物发光技术,正以前沿显学的姿态介入并影响人类的未来。当2008年诺贝尔化学奖授予该领域时,中国却仍徘徊在主流阵地之外。

付新华逐光而去,趟过一片灌木和泥泞,视野随着一条小路开阔起来。两行萤光在跟前延伸,仿佛从天而降。他停住脚步,将捕虫网举向天空,这个背影让人想起达尔文或堂吉诃德。

付新华从背包里掏出摄像机和图像增强仪,这套特制的夜视设备将帮助他捕捉并破译萤火虫的“摩斯密码”——闪光。这得益于一年前一位日本同行的赞助,否则他仍将沿用“肉眼加纸笔”的原始研究方式。

镜头下,一只雌性多光点萤缓慢地爬出了土缝,遍布身体的33个发光器仍让她傲立于种群。通体透亮的她在放大图像下威武如一条玉蛟龙,她燃烧能量,恫吓天敌,召唤异性。

一只雄虫循光而至,开始交尾。这段爱情注定如烟花般短暂,仪式结束后,她的“丈夫”将继续竞争其他雌虫,直至力竭而亡。剩下的妻子,也将在产卵后数天于发光中死去。

结局有点悲情,但对付新华来说,这个发现却如沙漠绿洲般让人振奋。这是他进灾区3天来找到的第一个相对完整的萤火虫聚集区。在此前走过的岷江河谷,虽然他整夜地伏在树林和溪流旁,最后总是无功而返。

“但谁会在意这些虫子呢?”付新华说。这个伤感青年的背后是已经搬空的卧龙大熊猫人工繁育基地,“国宝”被紧急转移他处并被重点保护。只是这样的热情断不会惠及所有的生态“居民”,例如萤火虫。长期以来,它们以及它们的研究者更像一些可有可无的陪衬品。

与此迥异的是,萤火虫在民间却以另一种形态广受拥戴。“囊萤映雪”、“罗扇扑萤”等典故流传千古,它们和大熊猫一样是中国人在传统文化认知上的特殊符号。

付新华的童年就在一首首关于萤火虫的歌谣中度过。每年夏天,母亲都会和他重复一个传说:每只萤火虫代表一个灵魂,它们提着灯笼寻觅亲人,送上最美的祝福。

这个故事是如此有趣和深刻,以至于在相当长时间里成了少年付新华的成长记号。

大学时他如愿以偿和昆虫研究打上交道,2000年的夏天,一次骑车回实验室,草丛中闪烁的绿色幽光吸引了他的注意力。下车后发现是一条形态丑陋、尾部发光的“黑虫”。导师告诉他,这是某种萤科幼虫,萤火虫就是由它变的。

从极丑到极美,这种神奇的昆虫像儿时母亲的故事一样再次打动了付新华。他孤注一掷地投入了随后的研究时光,由此成为内地首个进军此领域的青年学者。

从卧龙到震中映秀,仅仅四十多公里的距离如今仍是一条生态“死亡通道”。在这条狭长山谷里,地震把土表几无遗漏地翻了一遍,苔藓绿是最常见的色彩,但更多的是漫天飞舞的沙尘。

6月12日,付新华和一个勇敢的司机用了4个多小时征服这段路程,寻萤的信心也降至冰点。“我担心某些萤火虫珍稀物种在发现或定种前就消失了。”他说。

本来,汶川地震所袭击的“岷山—横断山北段”生态区,是中国仅次于云南的生物多样性丰富区域,但根据震后卫星遥感等技术测定,地震造成了138.2万亩野生动物栖息地毁损,植被破坏、地貌分割,形成“孤岛效应”。

“对于脆弱的萤火虫,‘孤岛效应’所带来的生态隔离更是慢性杀手。”付新华说,“它阻断区域种群间的基因交流而引发近亲繁殖,最终导致种群萎缩。”

付新华厚厚的科研记录本上记录着:在远离震区的云南,萤火虫的种群密度仍可达到每立方米100只以上。灾区外围的峨眉山、乐山等地,这个数字骤降到20只左右,而在核心震区,则又降为个位数甚至零。

龙门山断裂带腹地,城镇在这里密集起来,灾后的人们正齐心协力让这条重要的工业走廊重现生气。在什邡市北部的蓥华镇,一项雄心勃勃的计划正在实施——建设一个集旅游业、养殖业、林业和矿业的综合经济单元。

复兴计划成了人们理直气壮的行动指南。山林被砍,垃圾和建筑废料随意堆放,污水直接入河。为扩大村镇面积,人们填埋了村子西头两百多亩良田,拦河取水。现在,这个曾经宁静的小镇已经成为一个大工厂和运输集散地,废气和粉尘铺天盖地。

“一切正在开始,也在结束。”6月13日下午,就在这片让人窒息的粉尘中,70岁的村民张帆在客人付新华面前痛惜那些失去的萤光四溢的夜晚。

“栖息地被埋,水源污染,林地减少,光污染,农药滥用,甚至建筑粉尘,都是萤火虫致命的杀手。”站在一个被伐光的山坡前,付新华感慨,“而且,这里不会是孤例。”

付的同道,另一位萤火虫学者、中国科学院昆明动物研究所保护生物学研究中心副主任梁醒财曾用6年时间,走遍21个省市区,结果发现,在已有文献记载的一百多种萤火虫里,有二十多种已难觅踪影。

“这是个危险的信号。”梁说,“萤火虫是公认的生态环境指示物种,它们在哪里消失,就表示哪里的环境变恶劣了。”

中国萤火虫正从南往北呈加速消失的态势,其中新疆、青海、宁夏、内蒙古等省份已很难再采到样本。“中国在重复发达国家二三十年前的道路,那时候美国东部、日本、英国、比利时、韩国等地也有过类似的萤火虫消退潮。”梁提醒说。

1970年代,发达国家随着环境物种消失而出现环境污染灾难。空前的生存危机感激发了大量群众性街头抗议,催生了各种环保组织和促使环保立法,掀起影响深远的环保革命。

2007年11月,梁醒财把这个调查结果带到在天津举行的欧亚自然历史博物馆高层论坛上。与会专家达成共识:中国萤火虫正面临灭绝的危险。这也是中国学术界第一次公开正视萤火虫的命运。

此时的付新华正在武汉进行着一场螳臂当车式的试验——人工饲养萤火虫放生。他用微薄的薪金租了一个城郊池塘作为繁育基地,在节节逼近的工业文明中悲怆突围。

几乎没有人看好这个特立独行的年轻人,包括他的父亲。他们的理由惊人地相似:弄这个没有经济价值。这些劝告很快变成了现实——2002年,由于缺乏资金、设备、文献和精神支持,付新华陷入前所未有的低谷。

他发现了一个疑似水生萤火虫新种,但遭遇了无法逾越的瓶颈——中国内地的萤火虫研究比想象中还要空白,标本散落,文献匮乏,甚至连命名系统也是沿用台湾的。而缺乏这些基础资料,就无法确定新种的特性和获得外界承认。

更为关键和急迫的问题是——他申请不到任何经费,没有人愿意押宝在这项“非主流”的工作上。他曾以“萤火虫闪光与性信息素研究”的课题申请经费,得到的答复是“意义不大”。

在相当长的时间里,付新华所有的研究工具就是一辆自行车和一台傻瓜相机。在他到过的村庄,村民们都记得这个行为怪异的青年——他会在地里趴一整晚,或浑身是伤地穿梭于灌木草丛,然后像村里孩子般追着那些发光的虫子跑。

也在 2002年,远在日本的一位瘦小老人接到一个异国青年的信,对方言辞沮丧,称看不到前路与未来。老人是有“日本萤火虫研究第一人”之称的大场信义,青年就是付新华。

大场信义决定挽救这个邻国青年。抵达中国后,他像父亲一样拥抱付新华,说:“别绝望,孩子。”

大场的到来驱散了迷茫,也带来新的动力。这个被中国同行视为“意义不大”的基础课题其实潜力无限。美国已将其开发应用到医学、矿业、航海等多领域,并涉及外太空探索、癌症治疗等尖端方向。

亚洲邻国日本,也将萤火虫保护列入法律,各种保护协会遍布。而在中国台湾,萤火虫旅游已成为新的出行方式和经济增长点。

在接下来的一周里,付新华和大场结成了忘年交。他们成功将付新华发现的新种水生萤火虫定种定名——“雷氏萤”。2007年11月,付新华终于获得第一笔经费——3.6万元教育部新教师基金。这个压抑已久的青年,在实验室狂叫一晚以庆祝在外人看来微不足道的胜利。

第二年,诺贝尔化学奖颁给了生物发光领域的3名科学家,华人钱永健成为其中之一,可惜他代表的是美国。这一年,付新华应邀赴泰国参加第二届世界萤火虫大会。他登上讲台,第一次在国际萤火虫研究殿堂里发出中国科学家的声音。

世界这才发现,古老的中国并没有放弃萤火虫——这把通往人类未来和开启生命奥秘的密钥。

这场横跨云南和四川震区的生物科考,惨淡成了最终的主调。原本10种以上共300只的萤火虫采集计划最后只收集到4种。带着一丝沮丧和不甘,6月14日,付新华从灾区返回成都。

这天晚上,付新华意外收到了上海一名小学科技老师的邮件——“付教授,您好,很冒昧给您写信……组织学生进行研究萤火虫的科技实践活动,主要想让学生了解萤火虫的生存跟环境之间的关系,培养学生良好的环境意识。学生还有建立保护协会的想法,希望能得到更多人的关注,共同关心这个小精灵。”

一种难以言状的喜悦包围了付新华,已是两家刊物科普专栏作者的他对这样的局面期盼已久。“萤火虫保护不向民间普及,一切只是空谈。”

这种“从试管到民间”的科普行动付新华已经进行了2年。2007年5月,他的“试水之旅”萤火虫生态展在北京植物园如期举行。在一个狭窄的小展室里,付新华挂出了多年收集的照片和自制宣传画,包揽了从接待员、清洁员到讲解员的所有工作。这个简陋的展览出乎意料地引起异常热烈的反响。人们挤满小屋,共享萤火虫的美丽,但让人尴尬的是:他们大多都没见过真的萤火虫。

紧迫感由此而生。从北京回来后,付新华在“中国昆虫爱好者”论坛开辟了萤火虫专版,很快就拥有了一批忠实的追随者。他们利用遍布各地的天然优势,帮助付新华收集萤火虫实体和照片,并在小范围内进行力所能及的保护。

这种互动发展非常类似于目前风行美国的全民科学模式(Citizen Science),它改变了传统科普单向灌输知识的缺点,让每个公民都投身到科研中来。例如鼓励民众和专家联名发表论文,发现新物种还能以公民的名字命名。

现在,追随付新华的志愿者队伍,逐渐组成一张布点庞大的资源网。“保护萤火虫,其实是在捍卫我们的记忆。”昆虫爱好者毕文煊说。

上海自然摄影师孙晓东非常赞同这个观点。他常年穿行于西双版纳等自然保护区,用影像记录萤火虫,“我不希望有一天我们回忆往事或和孩子们闲聊时,会为萤火虫成为传说而感到后悔。”

然而,这种自我觉醒式的民间行为,仍显太慢。“中国目前的现实是,一件事情要有经济利益驱动才能得到最大程度的运作。”付新华正在酝酿一项图景宏大的计划——推动实验室人工养殖技术与旅游开发相结合,实现保护和效益双赢。

让商人和执政者领悟这个道理是个漫长的过程。在一个山清水秀的生态村,付新华向村长宣传他的设想——打造萤火虫观赏区,以此为卖点出售农产品。然而言者谆谆,听者藐藐,最后村长说这里的人们更喜欢有一座工厂。

发表评论