大家都知道写作是一种才能,会说这个人有写作才能,或者这个人没有写作才能。大家都知道绘画是一种才能,会说这个人有绘画才能,或者这个人没有绘画才能。而读书呢?

读书在我看来同样也是一种才能,可以说这个人有读书才能,或者说这个人没有读书才能。就像并不是每个人都具有写作才能或绘画才能,读书这种才能也不是每个人都具有的,我的意思不是说我们因为缺乏这种才能而不去读书,我仅仅想告诉你比如顾炎武和钱钟书这些人,他们不仅仅是勤奋的缘故——他们非凡的读书能力,其中有天意,他们是这一行的天才,是读书神仙,是读书圣人。顾炎武是读书圣人,而钱钟书是读书神仙。在读书上,圣人比神仙要累一点。

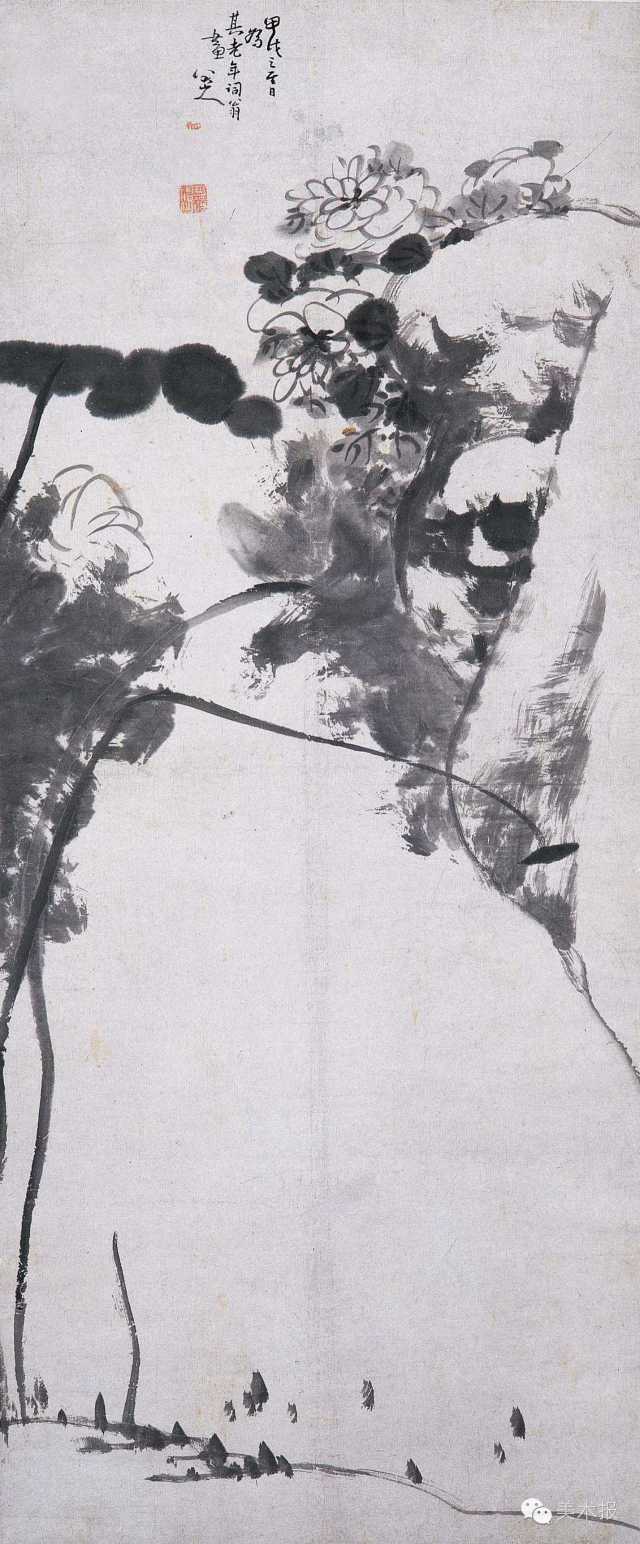

石涛的诗要慢读,八大山人的诗要快读。尤其八大山人的诗,快读之中我们会碰到好运气——豁然开朗。举一反三,凡书都有慢读与快读之分,什么书应该慢读,什么书应该快读,而最难以掌握的是什么书在阅读之中需要忽快忽慢或者不快不慢,这也许在我要慢读的,你恰恰需快读,这,禀赋瓜葛,没有定论。另外,石涛的诗要慢读还是不慢读与石涛无关,八大山人的诗要快读还是不快读与八大山人无关,只有无关,我们方能深入其中。

读书不能贪多。王安石说他天下书都读过了,这个我相信,一是他才质好,二是他那时候书没有现在多。我以前做书评人谋生,一个星期要读五到十本书,半年下来能记住的,也就两三本。现在远的不说,光在北京的出版社一年出版的书集中起来,如果让我读的线年也读不完。

没有必读的书(所谓“必读书”,是“文化”是“公共”是“权威”的“策略”与“计谋”),只有我们自己想读的书。读自己想读的书,《论语》可以不读,《红楼梦》可以不读,如果你不想读的话。但这条道路极其艰难,我不知道你有没有这个才能——只读自己想读的书,或者说有没有这个幸运。

一本书里自有言传的部分,有意会处。一个人读了点书,在社交场合口若悬河,那是他在言传部分下了功夫。而读书——沉醉于意会处:我们读书,是为了让我们有质量的沉默。

颜真卿笔笔实笔笔虚,要诀在轻按重提,这种手感太微妙了,所以没几个人能写好颜字。

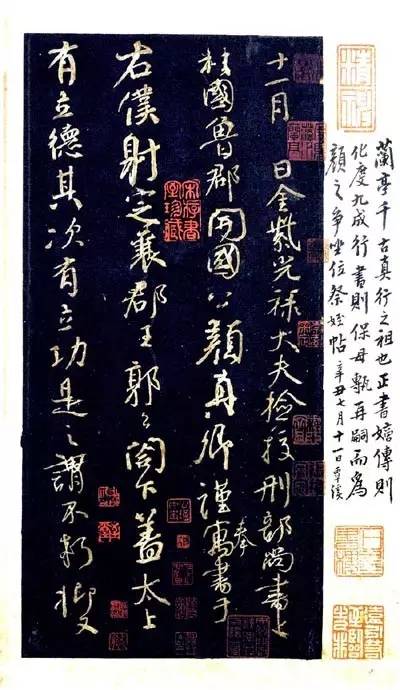

柳公权书《兰亭诗》,逸品也。其出格处在用楷书的笔意写王羲之《兰亭序》给他的感受,真是非比寻常。有人说是赝品,那也很好。

倪云林书法用笔——尖刻、露骨、单调、怪癖,远远比不上他的绘画用笔之丰富和包容。从中就能看到:书画用笔的确是不同用笔。但倪云林的画配倪云林的字真合,我想象不出倪云林在他的画上还能题另外的字体、另外的书风。

倪云林书法用笔的怪癖在他绘画中体现在章法上。书画还是有联系的,是种秘密。

元 倪瓒 《琪树秋风图》 纸本水墨 纵62厘米 横43.4厘米 上海博物馆藏

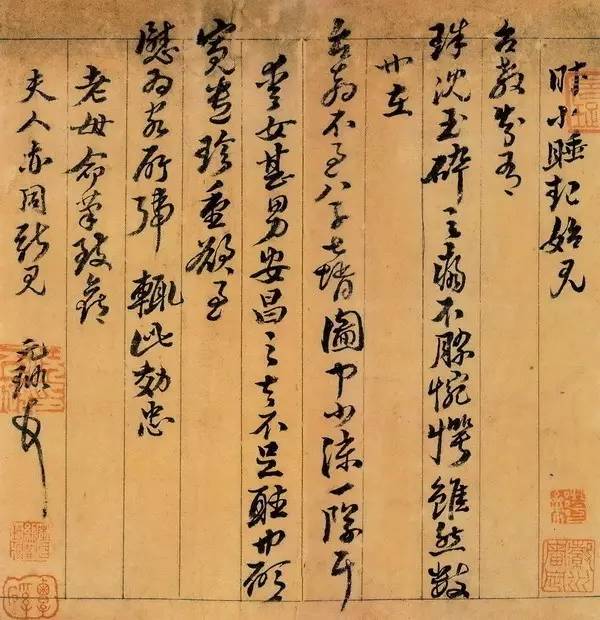

倪元璐的用笔故意了一点,尤其长撇,有俗态。但他的结体充满不安的想象力,线条与线条之间几乎有一种自由组合的痛快。或者:一个人被装进麻袋后无奈——伸胳膊踢腿地挣扎。

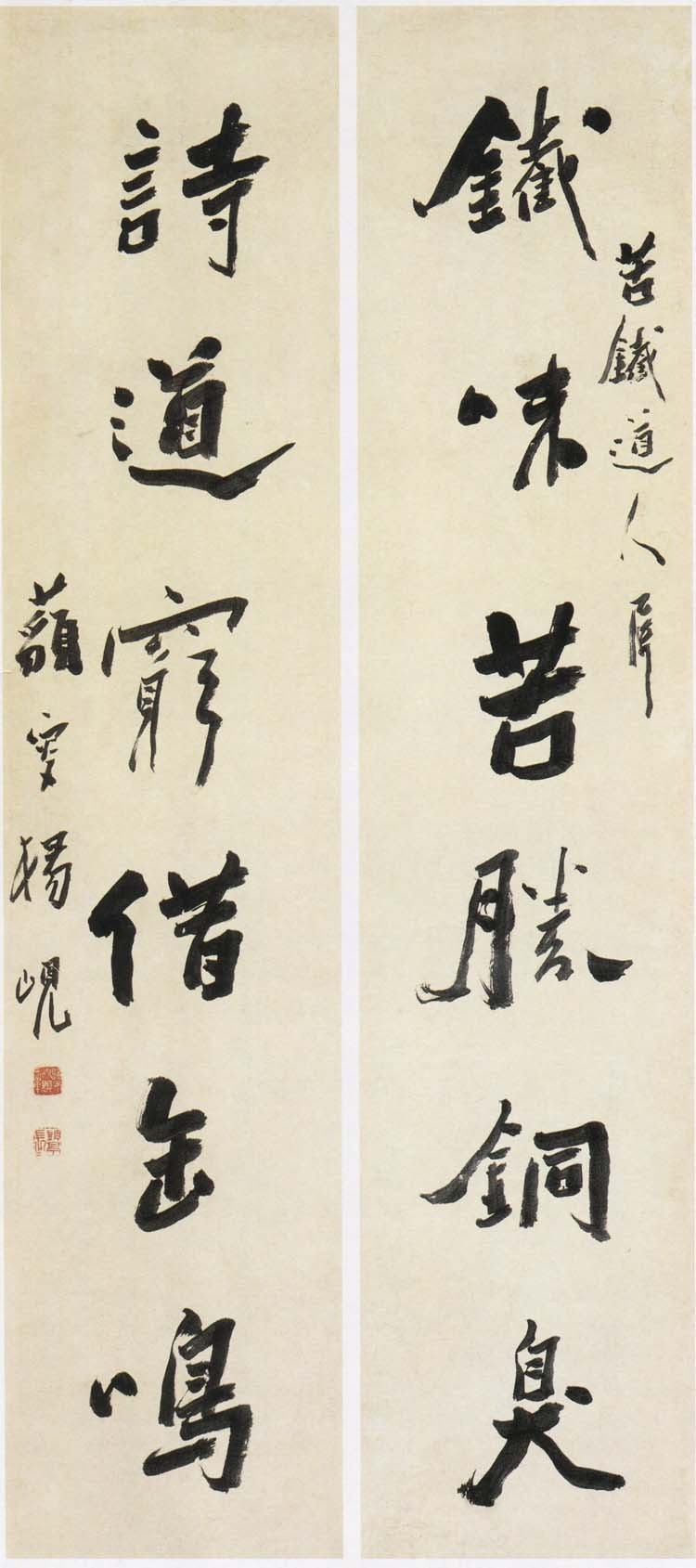

第一次见杨岘的条幅,一个字一个字都被吊起来似的。看上去舒展,实在缩为一团。

备忘:“杨见山(岘)初学礼器,信为能者,晚年流为颓唐,款题行书,尤为俗格(杨守敬《学书迩言》)”。我见过他在八大山人和吴昌硕画上的款识,的确如此。

杨岘《行书铁味诗道六言联》纸本行书 108.6×23.3cm×2 浙江省博物馆藏

我在玻璃瓶中养了一只芋头,用来写生。前几天抽出一茎碧叶,心想杨万里见此,定会写一首诗的。芋头大概会对我不满,因为我写不出。陈声聪说“诚斋体”:“若非学养有功,往往易落于俚。雅俗之辨,中惟一间。”并有诗云“共说诚斋最跌宕,谁能涩取出偏师”。读杨万里诗,就应该这么个读法,好像甜食偏偏苦吃,涩取西瓜。宋朝以来,学黄庭坚学得最好的,我以前在文章里说过,是杨万里,现在还认为是他。而八大山人晚年的花卉小品,都有芋头抽叶的——新生喜悦。

发表评论