本平台发表的原创作品,一经推出,将同时发表在搜狐网、天天快报等网络平台!

毛云尔,中国作家协会会员,作品见于《散文》《天涯》等刊。出版散文集《与草有仇》及动物小说《斗牛》《又见火狐》等多部。

我想,一张犁是绝对不会随随便便开口说话的。一张犁不同于一条河流。一条河流往往在某个春天的夜晚醒来,它嘟哝着,一会儿埋怨河床太狭窄,一会儿指责前面的道路太崎岖,而且整个夜晚没有片刻的停歇,似乎不将整个世界吵醒绝不善罢甘休。一张犁也不同于一朵花。比如一朵喋喋不休的南瓜花。在初夏的早晨,当阳光开始泛滥的时候,它张大着嗓门,招呼过往的蝴蝶,恨不得让所有的虫子都知道,它有着一颗多么甜蜜的心脏。当然,一张犁更不可能与秋天的一只蝉相提并论。尽管,一只蝉置身在高高的树梢上,自认为眺望得更远,但是除了告诉我们天气渐渐变凉外,在一只蝉声嘶力歇的叫声里,就只剩下无边无际的对这个秋天无可奈何的恐惧。

毫无疑问,一张犁有着属于自己的话语方式。当一张犁开口说话的时候,它会选择适当的时间与地点。

一张犁大概不会在春天说话。春天的悲痛让一张犁选择了缄默。当春天来临,身不由己地,一张犁湮没在紫云英浩如烟海的花朵里。那些红白相间的绚烂花朵,让人头晕目眩,也让一张犁久久陶醉其中。但一张犁清楚地意识到,必须忍痛割爱。它在田野上走动,每走一步,便有一片绚烂的紫云英伴随着到下。那些訇然到下的呻吟声,让一张犁浑身颤栗。难以言述的痛苦在一张犁的内心深处凝结。可是,没有谁能够了解这些痛苦的坚硬与尖锐。更可怕的是,一张犁还要被误解与诅咒。当一张犁在田野上走动的时候,一个孩子,一个多么挚爱紫云英花朵的孩子,一边飞跑着,一边近乎哀求地大声呼喊:停下来!停下来!在孩子天真无邪的眼里,一张犁无异于伤天害理的刽子手。其实,一张犁又何尝不想停下来呢?最终,一张犁神情决绝地朝田野的深处走去。

因为一张犁知道,只有走下去,才能够抵达一个人渺茫的幸福。而这个人,就是我的父亲。

一张犁大概也不会在夏天说话。在季节的迢遥旅途上,夏天无疑是一座最纷纭、最喧闹的驿站。那么多的树木。臂如枣树。臂如桃树。还有不起眼的杉树。被时光和内心的欲望驱使,它们结伴在一起,从夏天出发,朝另一座遥远的驿站走去。一路上,到处都是它们逶迤前行的身影,到处都是它们热切的呼朋引伴的声音。一张犁曾经是山坡上伫立的一棵松树,和枣树,和杉树,是相依相偎的儿时伙伴,月光曾经一遍遍将它们描摹成期待中的青翠欲滴的模样。现在,一张犁和怀揣欲望的它们擦身而过。目送着它们远去的身影,聆听着越来越稀薄的呼喊声,啊一张犁,用眷恋与怜惜的眼神,看了看身后那个几乎匍匐在地的人一眼,最后如同那个人一样,将整个身子连同怦然的心跳,一起埋进泥土深处。

我想夏天,应该是一张犁内心最炙热的时候,是一张犁最想开口说话的时候。可是,在一张犁翕张的嘴唇里,填满了太多弥散着汗腥与青草气息的泥土。倘若一张犁开口说话,那些或欣喜或悲伤的声音,或许只有泥土听得真切。

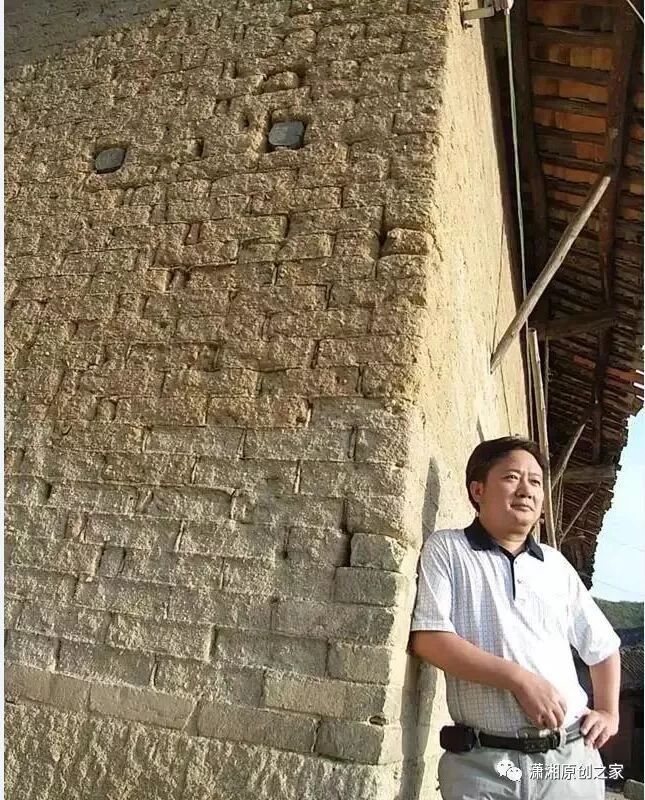

一张犁张了张嘴唇,可是,一张犁欲言又止。在因收割显得无限广袤的秋天的田野上,除了散落的草垛,一张犁竟然找不到可以倾诉的对象。是啊,一张犁不仅仅选择在秋天说话,而且,还将选择说话的理想的地点。我想,最好不过的所在是一座庭院,堆满了刚从田野里运回来的稻谷、红薯和玉米。这是一座因拥挤而显得局促的庭院。最好是庭院的一处屋檐,有些朽旧,但依旧能够遮风挡雨。现在,一张犁就躺在屋檐下面,身上依旧凝结着厚重的泥垢,如同凯旋归来的将士尚未来得及脱下的褴褛的铠甲。

一个人在庭院里来回走动。这是一个翻来复去怎么也睡不着的人。他觉得奇怪啊,怎么会睡不着呢?春天的时候,因早起睡意惺忪的他多么奢望拥有这样一个静谧的夜晚啊。夏天的时候,为赶季节,往往将白昼与夜晚混淆在一起。每当看见头顶上皎洁如水的月光,疲惫不堪的他就想,要是能美美睡一觉该多好。现在,反到睡不着了。睡不着的他便披衣起床,在庭院里走来走去。

他看了一眼堆积在一起的稻谷和红薯。他在心里稍微估算了一下,虽然说不上殷实,但抵挡一个漫长的冬天大概不成问题吧。如果精打细算一点,那么,对付青黄不接的春天,说不定绰绰有余。这是他曾经最担心的,现在好了,就像一块石头从心上卸了下来,他觉得心里油然升起一种前所未有的舒坦与轻松。

他不停歇地在庭院里走来走去。一地的月光,在他的脚底下轻轻地脆响。他蓦然发现,这是一个多么阒寂的夜晚。置身其中的这座上了年纪的庭院,紧挨着驳杂院墙的水渠,水渠过去不远的田野,以及远在天边的亘古的山峦,在经历了一个春天和一个夏天的躁动与喧嚣之后,虚脱似的,全都沉浸在如同湖泊一样的深不可测的睡梦中。

一张犁和他一样,却无法入睡。一张无法入睡的犁突然开口说话。这张犁就在他身边不远的屋檐下面,被黑暗包裹着。他听得清清楚楚。一张犁说话的声音,把这个人——我的父亲吓了一跳。父亲或许从来也没有想过,一张犁竟然能够开口说话。他甚至怀疑这是他的自言自语的声音。

我想,一张犁绝对不会随随便便开口说话。一张犁不仅仅会选择说话的时间和地点,还会选择用来表达的最恰当的语言。但是我万万没有想到,在一个月光如水的秋天的夜晚,一张犁竟然选择了世界上最简单的一个词:唉——

秋收以后,父亲便开始论功行赏。对一头牛的赏赐,无非就是将它放逐到南山,任由它无拘无束,自由自在地游走,随意选择自己喜欢的叶子和饱含汁液的野浆果。一头牛独自拥有一个漫长的冬天,拥有一座偌大的南山,对一头牛来说,或许该心满意足了。一头牛也许早就在盼望着这一天,当父亲将它身上的轭卸下,它迫不及待地朝南山的深处走去,转眼功夫,它的身影便消失在南山一个极其微小的皱褶里。俨然一枚小小的砾石被无边无际的大海吞噬。

一顶草帽挂在墙壁上。墙壁是经年的黑褐色,有着丝绸一样的色泽与质地,又仿佛一座因静止显得更加深邃的湖泊。这顶长期和阳光打交道的草帽,终于摆脱了阳光的煎熬,像一只渴望舞蹈的天鹅,回到了心中的舞台。而一把锄头和一把撅头,在一个隐秘的角落里窃窃私语,像久别重逢的兄弟,重新开始了一段不为人知的友谊。

至于一张犁,父亲早就想好了它的去处。对待一张犁,可不能漫不经心,随随便便。

首先要将一张犁洗刷得干干净净。这如同一个庄严的仪式,或许,它的意义远远大于它的本身。

洗刷一张犁的时候,父亲从不要求我们帮忙,总是嫌我们碍手碍脚,或者洗刷得马马虎虎,一点也不小心与细致。于是,我们唯一能够做的事情,就是站在池塘边上袖手旁观。已经是秋末冬初时节,池塘里结着一层薄冰。一张纸一样的薄冰,上面有昨夜的寒风蹑首蹑足走过的痕迹,仿佛一个粗心的孩子随意涂抹的一幅蜡笔画。父亲呵了一口气,然后,站到池塘里。仅仅一会儿功夫,父亲的手和脚冻得通红,哆哆索索地不停颤抖。

太阳越过父亲背后的屋脊,渐渐升高了。小小的池塘里,蓄满了铜汁一样的不停荡漾的阳光。不仅如此,局促的池塘里,还倒映着一年中最为纯粹的淡蓝的天穹,漂浮着几抹棉花一样的云朵。父亲仿佛用阳光的金黄,天穹的淡蓝,以及云朵的腻白,这些世间美好的事物,在为一张犁洗刷。

一张犁终于褪去所有的泥垢,清晰地呈现出身上的纹理。那是一棵松树的年轮。可是,一张犁永远也不可能恢复过去的形象。我们也仅仅能够从那些纹理中间,隐约读出多年前的月光,以及阵阵的松涛声,在想像中再次目睹一棵松树矗立在山坡上的葱郁形象。

突然,一道新鲜的伤口,闪电似的,赫然醒目地跳进我们的视野里。啊,一张犁在这一年又受伤了。

其实,受伤是生活中习以为常的事情。在父亲的身上,常常会出现砾石或蒺藜划过的痕迹,对于我们的大惊小怪,父亲深为反感。在这个秋末冬初的上午,浑身坑洼的一张犁,是否也深深反感我们的喋喋不休呢?

接下来的事情,父亲将洗刷干净的犁高高地搁在房梁上。这是一个距离泥土很远的所在,也是一个距离喧扰很远的地方。父亲想让一张犁安安静静的睡一觉。

于是,一张犁带着伤口沉沉睡去。即使在睡梦中,也没有谁听见一张犁的呻吟声。

当一张犁重新醒来的时候,身上新鲜的伤口将变旧,等待它的又是一个繁忙的春天。

父亲很少怨天尤人。可是近来父亲总是抱怨:啊,现在,要找到一张犁是越来越困难了。

在父亲的话语里,仿佛一张犁是茫茫人海中的某个人,他们志同道合,父亲迫切希望找到他,而且必须找到他,但是找到他又谈何容易呢?也许,除了在田野里劳作的人之外,没有谁知道一张犁的重要性,没有谁知道制造一张犁是何等的困难重重。

制造一张犁,关键是找到一棵树。一棵质地坚硬的松树。一棵有着近似五十度弧度的松树。

这样的一棵树,简直是匍匐在地。这样的一棵树,在茫茫的林海里,可以用凤毛麟角来形容。是啊,几乎所有的树木,都怀揣着对蓝天的向往。拥抱蓝天,是几乎所有树木至高无上的梦想。也许,在一棵树看来,它们生命最辉煌的时刻,无非就是拥有一个让其他树木仰望的高度,拥有让其他树木羡慕的枝繁叶茂与鸟语花香。一棵树也许从一粒种子开始,就在心里一遍遍要求自己,告戒自己:向上,向上,努力向上-------

很少有树木将匍匐在地当作自己一生的追求。匍匐在地,无疑,那是草芥的选择。

有许多次,想制造一张犁的父亲在莽莽南山里转来转去,可是每一次都是空手而归。

别无选择的父亲便采取一种残酷的方式,他将一块巨大的石头坠在树的身上,将一棵树压弯,弯向泥土。他用这种方式强迫一棵树改变自己的初衷,改变向上的生长轨迹,强迫一棵树放弃对蓝天的向往。

但是,一棵树又怎能轻易放弃自己的追求与梦想呢?有好几次,在阒寂的夜半时分,一声咔嚓的响声从山坡上传来。一棵树在石头的重压下折断了。随之,便是父亲一声长长的无可奈何的叹息。

只有极少的松树,按照父亲的意愿,在石头经年累月的压迫下,慢慢长成一张犁的形象。

当一张犁在田野里走动,浑身上下被泥土覆盖,也许除了父亲,恐怕没有人知道这是一棵曾经枝繁叶茂的松树,没有人知道它已经放弃了属于自己的理想。它在大地上匍匐着,它所拥有的是和父亲一模一样的姿势。

在繁忙劳动的间隙,父亲和犁稍事休息。这时,有一只八哥或者一只卑琐的小麻雀,也许是飞翔得累了,便栖落在一张犁几乎成五十度弧形的弯曲的脊背上,它们鲜红的脚爪在犁的身上蹦来跳去,它们不停歇的歌声,仿佛一缕久违的清风,在轻轻地吹拂。歌声中,父亲若有所思,一张犁也似乎动了动僵硬的身子。

这称得上是一幕让人怦然心动的情景,可惜很少有谁看见,因为它发生在广袤田野的深处。返回搜狐,查看更多

![酷读者-名家美文]潇湘原创之家‖毛云尔 一张犁的三个片段 酷读者-名家美文]潇湘原创之家‖毛云尔 一张犁的三个片段](https://www.kudz.cc/zb_users/theme//zbpNana/image/logo.png)

发表评论