上一周推荐了龙应台的《目送》,引起很多读者共鸣。果然,“所有的相聚都是久别重逢”。今天,选了杨绛先生著名的《我们仨》。

很多章节我都已读过多遍,每次读都深有触动。今天,再读下面这些我们精选出的字句,又再湿眼眶。

因衰老与死亡的存在,从本质而言,生命的底色逃不过苍凉。我们终究要与所有人、所有事,道一声:亲爱的,再见。

每个人都终究要面对“我们仨”式的失散。“往者不可留,逝者不可追;剩下的这个我,再也找不到他们了。”

然而,反向思考,也正因有死亡之存在,生命之可贵才尤其被凸显。死亡是生命之外,第二个最好的发明。

好好地珍惜有限的存在,感恩地与至亲至爱过好这短暂一生。那些温暖入骨的记忆,足慰平生。

一如杨绛先生所言,“我只能把我们一同生活的岁月,重温一遍,和他们再相聚。”

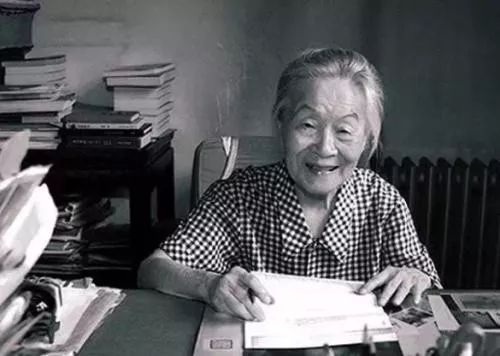

杨绛(1911年7月17日—2016年5月25日),本名杨季康,江苏无锡人,中国著名的作家,戏剧家、翻译家。

2003年,93岁的杨绛出版散文随笔《我们仨》,风靡海内外,再版达一百多万册;96岁时出版哲理散文集《走到人生边上》,102岁时出版250万字的《杨绛文集》八卷。

杨绛通晓英语、法语、西班牙语,由她翻译的《堂·吉诃德》被公认为最优秀的翻译佳作,到2014年已累计发行70多万册;她早年创作的剧本《称心如意》,被搬上舞台长达六十多年,2014年还在公演。

文中虽没有华丽辞藻的堆砌,没有情感洪流的爆发,但那从容舒缓的文字,却一次次温柔而有力地叩击人心。

《我们仨》的内容分为三部分。第一部分,杨绛先生讲述了自己曾有过的一段“凄惶”梦境,道出了对爱侣的不舍与依恋。

第二部分,则记叙了女儿与丈夫相继病重、离去时,杨绛先生在现实与梦境之间穿梭的情感经历。

第三部分,以平实的文字,记录了夫妻二人在一九三五年远赴英国牛津求学的经历,以及喜得爱女后,三人携手相守相助、相聚相失的经历。

我却觉得我这一生并不空虚;我活得很充实,也很有意思,因为有我们仨。也可说:我们仨都没有虚度此生,因为是我们仨。”

我们这个家,很朴素;我们三个人,很单纯。我们与世无争,与人无争,只求相聚在一起,相守在一起,各自做力所能及的事。碰到困难,钟书总和我一同承担,困难就不复困难;还有个阿瑗相伴相助,不论什么苦涩艰辛的事,都能变得甜润。我们稍有一点快乐,也会变得非常快乐。所以我们仨是不寻常的遇合。

早起,钟书照常端上早饭,还有他爱吃的猪油年糕,满面得色。我称赞他能蒸年糕,他也不说什么,装作若无其事的样儿。我吃着吃着,忽然诧异说:“谁给你点的火呀?”

钟书等着我问呢,他得意说:“我会划火柴了。”这是他生平第一次划火柴,为的是做早饭。

有一个夏天,有人送来一担西瓜。我们认为绝不是送我们的,让堂弟们都搬上三楼。一会儿钟书的学生打来电话,问西瓜送到没有。堂弟们忙又把西瓜搬下来。圆圆大为惊奇。这么大的瓜!又这么多!她看爸爸把西瓜分送了楼上,自己还留下许多,佩服得不得了。晚上她一本正经对爸爸说:“爸爸,这许多西瓜,都是你的! 我呢,是你的女儿。”显然她是觉得“与有荣焉”!她的自豪逗得我们大笑。可怜的钟书,居然还有女儿为他自豪。

钟书是我们的老师。我和阿瑗都是好学生,虽然近在咫尺,我们如有问题,问一声就能解决,可是我们决不打扰他,我们都勤查字典,到无法自己解决才发问。他可高大了。但是他穿衣吃饭,都需我们母女把他当孩子般照顾,他又很弱小。

钟书与世无争,还难免遭人忌恨,我很忧虑。钟书抚慰我说:不要愁。”他也未必能随心。

我们年轻不谙世故,然则最谙世故、最会做人的同样也遭非议。钟书和我就以此自解。

“嘤其鸣兮,求其友声。”友声可远在千里之外,可远在数十百年之后。钟书是坐冷板凳的,他的学问也是冷门。他曾和我说:“有名气就是多些不相知的人。”我们希望有几个知己,不求有名有声。

妈妈已于去年十一月间逃难时去世。这是我生平第一次遭遇的伤心事,悲苦得不知怎么好,只会恸哭,哭个没完。钟书百计劝慰,我就狠命忍住。我至今还记得当时的悲苦。但是我没有意识到,悲苦能任情啼哭,还有钟书百般劝慰,我那时候是多么幸福。

人世间不会有小说或童话故事那样的结局:“从此,他们永远快快活活地一起过日子。”人间没有单纯的快乐。快乐总夹带着烦恼和忧虑。人家也没有永远。我们一生坎坷,暮年才有了一个可以安顿的居处。但老病相催,我们在人生道路上已走到尽头了。

他已骨瘦如柴,我也老态龙钟。他没有力量说话,还强睁着眼睛招待我。我忽然想到第一次船上相会时,他问我还做梦不做。我这时明白了。我曾做过一个小梦,怪他一声不响地忽然走了。他现在故意慢慢儿走,让我一程一程送,尽量多聚聚,把一个小梦拉成一个万里长梦。

一九九七年早春,阿瑗去世。一九九八年末,钟书去世。我们三人就此失散了。就这么轻易地失散了。“世间好物不坚牢,彩云易散琉璃脆”。现在,只剩下了我一人。

三里河寓所,曾是我的家,因为有我们仨。我们仨失散了,家就没有了 。剩下我一个,又是老人,就好比日暮图穷的羁旅倦客;顾望徘徊,能不感叹“人生如梦”“如梦幻泡影”?

我只变成了一片黄叶,风一吹,就从乱石间飘落下去。我好劳累地爬上山头,却给风一下子扫落到古驿道上,一路上拍打着驿道往回扫去。我抚摸着一步步走过的驿道,一路上都是离情。

送一程,说一声再见,又能见到一面。离别拉得长,是增加痛苦还是减少痛苦呢?我算不清。但是我陪他走得愈远,愈怕从此不见。

我清醒地看到以前当作“我们家”的寓所,只是旅途上的客栈而已。家在哪里,我不知道。我还在寻觅归途。

这是一个“万里长梦”。梦境历历如真,醒来还如在梦中。但梦毕竟是梦,彻头彻尾完全是梦。

这类的梦我又做过多次,梦境分歧而情味总相似。往往是我们两人从一个处所出来,他一晃眼不见了。我随处问询,无人理我。我或是来回寻找,走入一连串的死胡同,或独在昏暗的车站等车,等那末一班车,车也总不来。梦中凄凄惶惶,好像只要能找到他,就能一同回家。

现在我们三个失散了。往者不可留,逝者不可追;剩下的这个我,再也找不到他们了。我只能把我们一同生活的岁月,重温一遍,和他们再相聚。

发表评论